金融機関が口座名義人の死亡の事実を知った場合は、その口座を凍結します。口座が凍結されると、預貯金の払い戻しができなくなります。

もし、金融機関の口座が凍結されてしまってもあせる必要はありません。適切な相続手続きを取ることで、速やかに相続人名義の口座へ預貯金を引き継ぐことが可能です。

ここでは、預貯金の口座が凍結されてしまった場合の対処法についてご説明していきます。

目次

1.まだ口座が凍結されていない場合にしたほうがよいこと

金融機関は、口座名義人の死亡の事実を相続人からの申し出や新聞の訃報欄によって把握します。口座が凍結されてしまうと、預貯金の払い戻しをはじめ口座引き落としもできなくなってしまいます。

したがって、もし被相続人(亡くなった人)の口座が公共料金の引き落とし口座に設定されていたら、引き落とし口座の変更手続きをしておいたほうがよいでしょう。

各種ライフライン(水道・電気・ガス)などは、各会社に電話連絡をすれば、手続きの方法や必要書類を送ってもらえます。その書類に必要事項を記入して、変更手続きを済ませましょう。

なお、支払い方法の変更が完了するまでに1ヶ月ほどかかる場合がありますので、その間は銀行振込やコンビニ払いで対応する必要があります。

1-1.口座凍結前に預貯金をすべて下ろしてしまったほうがよいのか?

結論からいえば、やめておいたほうがよいでしょう。遺産分割協議前に一部の相続人が預貯金をすべて下ろしてしまう行為は、他の相続人との間でトラブルを招く可能性があります。

したがって、もし当面の生活費や葬儀費用でどうしても現金が必要な場合は、相続人全員の同意を得てから下ろすようにしましょう。連絡のつかない相続人がいる場合は、何にどれだけ使用したのかわかるように記録を残しておきます。

2.口座の凍結

前述していますが、金融機関は、口座名義人の死亡の事実を確認した時点で、その口座を凍結します。口座凍結後は、その口座から預貯金を引き出すことが出来なくなります。

したがって、口座凍結後は、できるだけ速やかに相続に必要な書類を集め、金融機関で手続きをしましょう。

金融機関が口座を凍結する理由

たまに口座を凍結した金融機関に不満を訴える方もいらっしゃいます。しかし、金融機関には口座を凍結する理由があります。

金融機関が口座を凍結する理由は、「払い戻す対象の人をしっかり確認したい」からです。

預貯金を相続しない人に誤って払い戻しをしてしまうと、金融機関は責任を問われることになってしまいます。こうした事態を防ぐために、金融機関は、①各戸籍謄本で相続人を確認し、②遺産分割協議書で払い戻す対象の人を確認してから払い戻しているのです。

3.口座が凍結された後にすること

ここからは、相続の状況別に必要書類を確認していきます。なお、ここでの必要書類は、ほとんどの金融機関で共通しています。

3-1.遺産分割前

- 相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印の捺印が必要)

- 故人の通帳・キャッシュカード・証書(紛失の場合は、無くても可)

- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

3-2.遺産分割後

- 相続手続き依頼書(預貯金を相続する人の署名・実印の捺印が必要)

- 故人の通帳・故人の通帳・キャッシュカード・証書(紛失の場合は、無くても可)

- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書

3-3.遺産分割調停・審判が成立した場合

- 相続手続き依頼書(預貯金を相続する人の署名・実印の捺印が必要)

- 故人の通帳・故人の通帳・キャッシュカード・証書(紛失の場合は、無くても可)

- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

- 預貯金を相続する人の現在の戸籍謄本

- 預貯金を相続する人の印鑑証明書

- 調停調書・審判書

3-4.遺言がある場合(遺言執行者なし)

- 相続手続き依頼書(預貯金を相続する人の署名・実印の捺印が必要)

- 故人の通帳・故人の通帳・キャッシュカード・証書(紛失の場合は、無くても可)

- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

- 預貯金を相続する人の現在の戸籍謄本

- 預貯金を相続する人の印鑑証明書

- 遺言

- 遺言検認調書(自筆証書遺言で法務局保管制度を利用していない場合に必要)

3-5.遺言がある場合(遺言執行者あり)

- 相続手続き依頼書(遺言執行者の署名・実印の捺印が必要)

- 故人の通帳・故人の通帳・キャッシュカード・証書(紛失の場合は、無くても可)

- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

- 預貯金を相続する人の現在の戸籍謄本

- 遺言執行者の印鑑証明書

- 遺言

- 遺言検認調書(自筆証書遺言で法務局保管制度を利用していない場合に必要)

- 遺言執行者選任審判書(遺言で遺言執行者の指定がある場合は不要)

以上、相続の状況別に必要な書類に加えて、次のような特殊事情がある場合は、その事実の証明に係る書類が必要です。

3-6.相続放棄をした人がいる場合

- 相続放棄申述受理証明書

3-7.相続分不存在証明書がある場合

- 相続分不存在証明書

- 相続分不存在の相続人の印鑑証明書

3-8.相続人が未成年者

- 特別代理人選任審判書

- 特別代理人の印鑑証明書

3-9.成年後見人がいる場合

- 後見登記事項証明書

- 成年後見人の印鑑証明書

3-10.相続分を譲渡した人がいる場合

- 相続分譲渡証明書

- 相続分を譲渡した人の印鑑証明書

以上が、金融機関の相続手続きで必要となる書類です。

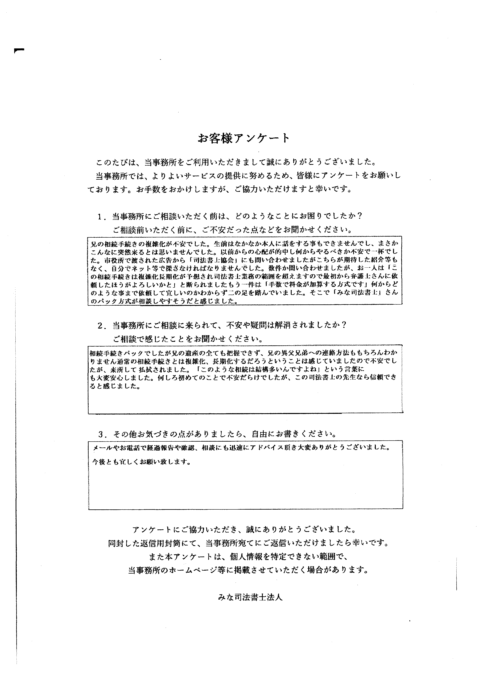

4.銀行の相続手続きにおすすめなサービス

金融機関の相続手続きは、相続人自らが銀行の窓口まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。また、各金融機関所定の用紙の他に、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を作成・収集する必要があり、非常に煩雑な手続きです。

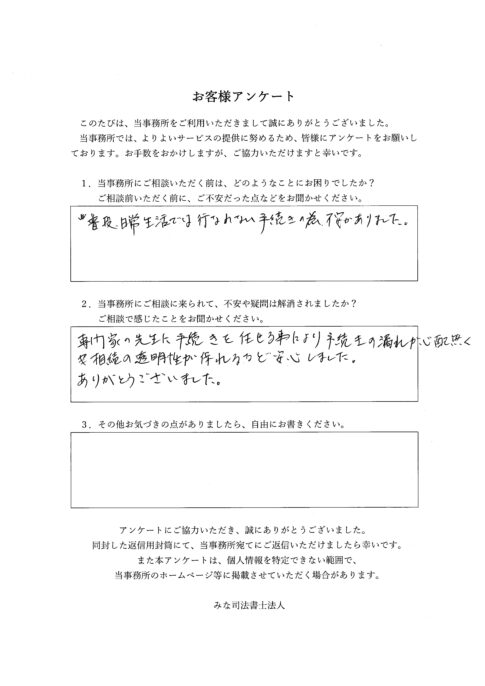

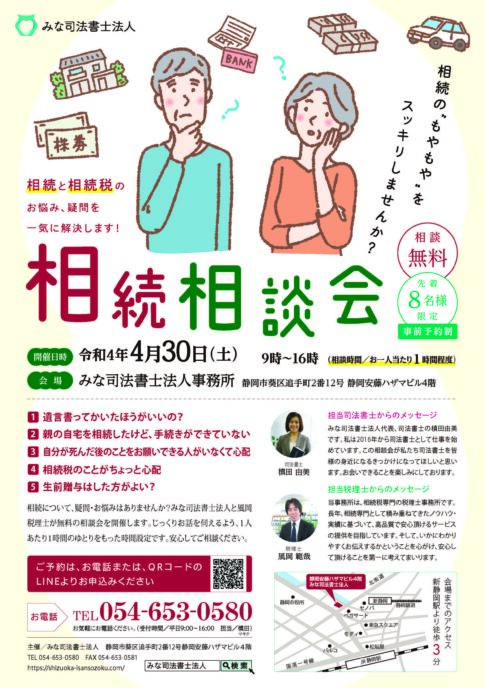

当事務所の遺産相続おまかせパックは、各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルにサポートいたします。初回のご相談は無料にて承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す