全国に店舗があり、利便性の高いゆうちょ銀行。多くの方が口座をお持ちかとと思います。

ここでは、ゆうちょ銀行の相続手続きの方法について解説していきます。

目次

1.相続手続きの方法

ゆうちょ銀行の相続手続きは、①相続WEB案内サービスを利用する方法、②窓口で手続きをする方法の2通りの方法があります。①の相続WEB案内サービスでは、下記①から③を省略できるのでおすすめです。

- 窓口で相続が発生したことを伝えて、相続確認表を受け取る

- 入手した相続確認表に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行へ提出する

- ②の約1〜2週間後、「相続手続請求書」と「必要書類のご案内」をが送られてくるので受領する。(ここまで相続WEB案内サービスで省略可)

- ③の書類に必要事項を記入してゆうちょ銀行へ提出

- ④の1〜2週間後、代表相続人の口座へ貯金の払い戻しがなされる

手続きの前に現存照会で被相続人の口座を確認

「現存照会」とは、被相続人のゆうちょ銀行に存在しているすべての口座を確認する手続きです。まれに相続人が把握していない口座が発見されることもあるので、必ず確認しておきましょう。貯金以外にも国債・投資信託等の残高の有無も調べることができます。

なお、ゆうちょ銀行では、残高証明で被相続人の口座の有無を調べることはできません。口座の有無を調べる場合は、必ず「現存照会」の請求をしてください。

※他の金融機関では、「残高証明」で口座の有無を調べることが可能です。ゆうちょ銀行のみ特殊な取り扱いになります。

1-2.手続の場所

被相続人が口座を作成した場所以外でも、相続の手続きは可能です。相続人の居住地に近い郵便局を選んで、手続きに行きましょう。

1-3.窓口に行く方法だとすぐに手続きに入ることはできない

ゆうちょ銀行の相続手続きは、まずはじめに相続確認表を記入し、提出する必要があります。このため、必要書類が揃っていてもすぐに手続きに入ることができません。すぐに手続きをしたい人は、後述する、相続WEB案内サービスの利用がおすすめです。

1-4.相続WEB案内サービスが便利

前述したように、ゆうちょ銀行では、相続手続をするために原則として複数回窓口に行く必要がありますが、ゆうちょ銀行の提供する「相続WEB案内サービス」を利用すると、一部の手続きを省略することができます。

1-5.手続きに1か月程度の時間がかかる

ゆうちょ銀行の相続の手続の受け付けは、全国どこの郵便局でも行ってくれますが、すべての相続手続きの処理は「貯金事務センター」が一括して行っています。したがって、不足書類等があった場合は、書類のやり取りを郵送でする必要があり、手続きにかなりの時間を要します。

最初の来店からすべての手続きが完了するまで1ヶ月近くの期間がかかるため、時間に余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

2.ゆうちょ銀行の相続に必要な書類

ゆうちょ銀行の相続で必要となる書類は次のとおりです。

- 相続確認表(ゆうちょ銀行から入手)

- 相続請求書(ゆうちょ銀行から入手)

- 故人の通帳・キャッシュカード(紛失の場合は、無くても可)

- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺言(遺言がある場合)

- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)

- 調停調書・審判書(調停・審判を行った場合)

- 相続分譲渡証明書(相続分を譲渡した人がいる場合)

- 相続分不存在証明書(特別受益者がいる場合)

- 特別代理人選任審判書(未成年者がいる場合)

- 後見登記事項証明書(成年被後見人がいる場合)

2-1.「相続確認表」は窓口またはWEBサイトから入手できる

ゆうちょ銀行の「相続確認表」は、相続の状況を記入する表です。ゆうちょ銀行の窓口やゆうちょ銀行のWEBサイトからダウンロードすることができます。

相続確認表の記入事項は、下記をご参照ください。

2-2.窓口で手続きをする場合

相続確認表を入手し必要事項を記入したら、郵便局の窓口に提出しましょう。

その後、約1~2週間後に、「必要書類のご案内」と「相続手続請求書」が送られてきます。こちらの書類に記入をして、必要書類を揃えて、再度窓口に提出をします。

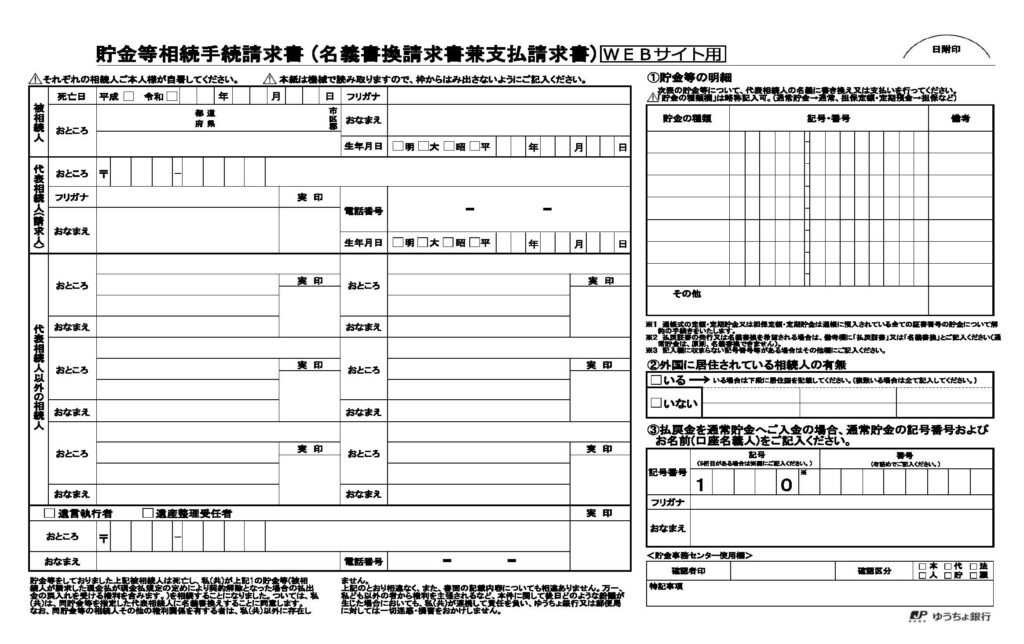

相続手続き請求書には、次のような事項を記入します。

- 被相続人の氏名・住所・生年月日・死亡年月日

- 相続人全員の署名・実印の捺印

- 貯金の種類・記号・番号

- 遺言の有無

- 払い戻し口座

※手続きされる方の状況によって若干異なりますので、詳細はゆうちょ銀行にご確認ください。

2-3.相続WEB案内サービスを利用する場合

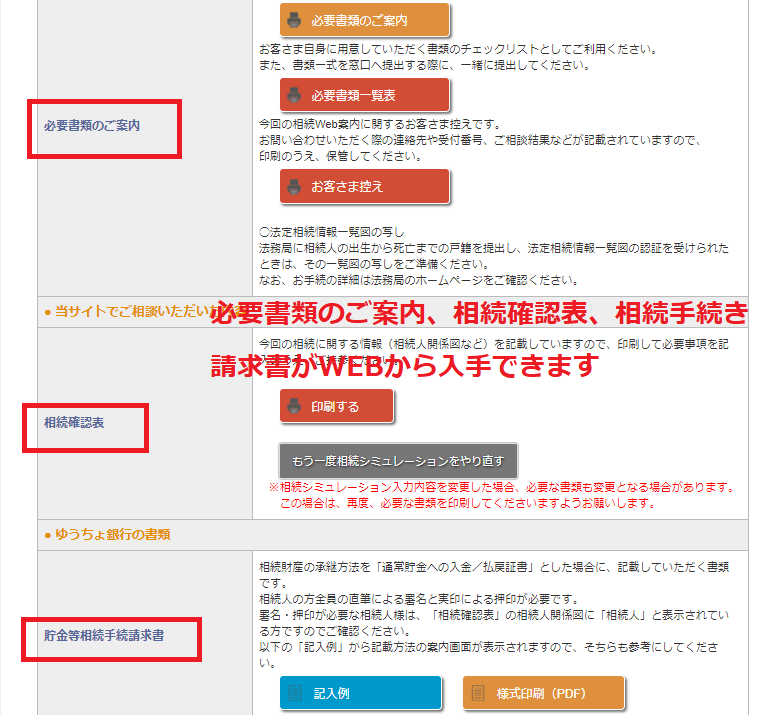

相続WEB案内サービスを利用すれば、一部の手続きを省略することができます。ゆうちょ銀行のWEBサイトから質問に沿って入力していくだけなので、利用も簡単です。これを利用すれば、1回だけ窓口へ行けば手続きが済むのでおすすめです。

①まずは、質問に沿って相続の状況を入力します。個人情報を入力する箇所ないので、安心して利用できます。

②次に、相続関係図を入力していきます。

③最後に、必要書類を印刷して、郵便局へ持ち込みます。必要書類のご案内、相続確認表、相続手続き請求書がWEBから印刷できます。

3.ゆうちょ銀行で相続した貯金の受け取り方法

相続した貯金の受け取り方法は、①ゆうちょ銀行の口座へ振込、②払戻証書の発行の、2通りの方法があります。

3-1.代表相続人の口座へ振込

代表相続人の口座へ直接振り込まれます。なお、振込先にゆうちょ銀行以外の金融機関を選ぶことはできず、相続人が他の金融機関の口座しかお持ちでない場合は、後述する払戻証書の発行により現金で払戻をします。

3-2.払戻証書での受け取り

払戻証書は、代表相続人に郵送されてきます。ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で現金に交換します。

4.貯金総額が100万円以下の場合は、簡易解約が可能

相続するの貯金の総額が100万円以下であれば、簡易解約という方法で手続きを済ませることが可能です。

簡易解約は、

- 被相続人の出生から死亡まで一連の戸籍謄本を集める必要がない

→被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本のみ - 相続人全員の署名・捺印をする必要がない

→署名・捺印は代表相続人のみ

という点で、簡略した手続きで済ませることができるので、条件に該当する方は、こちらの方法で手続を済ませてしまいましょう。

次のような書類等をゆうちょ銀行の窓口へ持って行けば、手続きを完了させることができます。

- 相続手続請求書(ゆうちょ銀行窓口から受け取る)

- 被相続人の、死亡の記載のある戸籍謄本

- 被相続人と代表相続人の、関係性の分かる戸籍謄本

- 被相続人の、ゆうちょ銀行口座の通帳、証書

- 代表相続人の、印鑑証明書

- 代表相続人の、実印

- 代表相続人の、本人確認書類(運転免許証等)

※実際に手続きに行かれる前に、ゆうちょ銀行に必要書類を確認しておきましょう。

5.まとめ

以上が、ゆうちょ銀行での相続手続きの進め方となります。

全国に店舗があり、利用には便利なゆうちょ銀行ですが、相続手続きに関しては、他の金融機関と異なり時間と手間がかかります。手続きをする際は、時間に余裕をもって進めることをおすすめします。

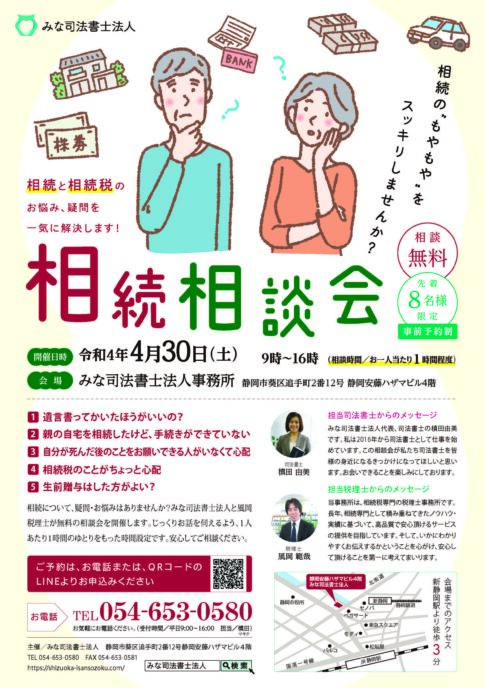

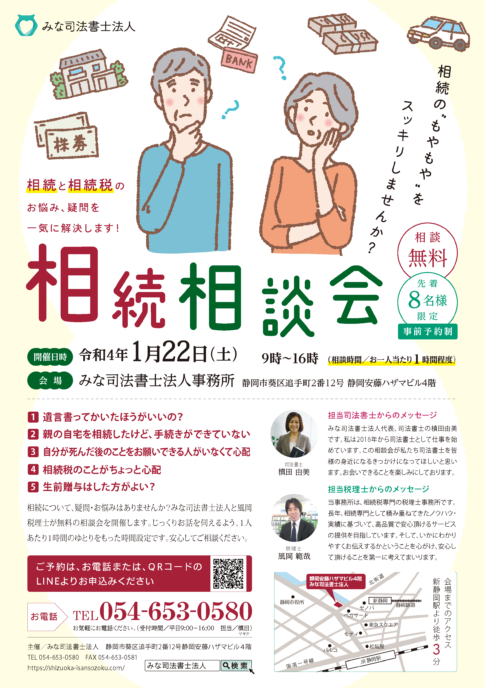

なお、当事務所の遺産相続おまかせパックは、各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルにサポートいたします。初回のご相談は無料にて承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。