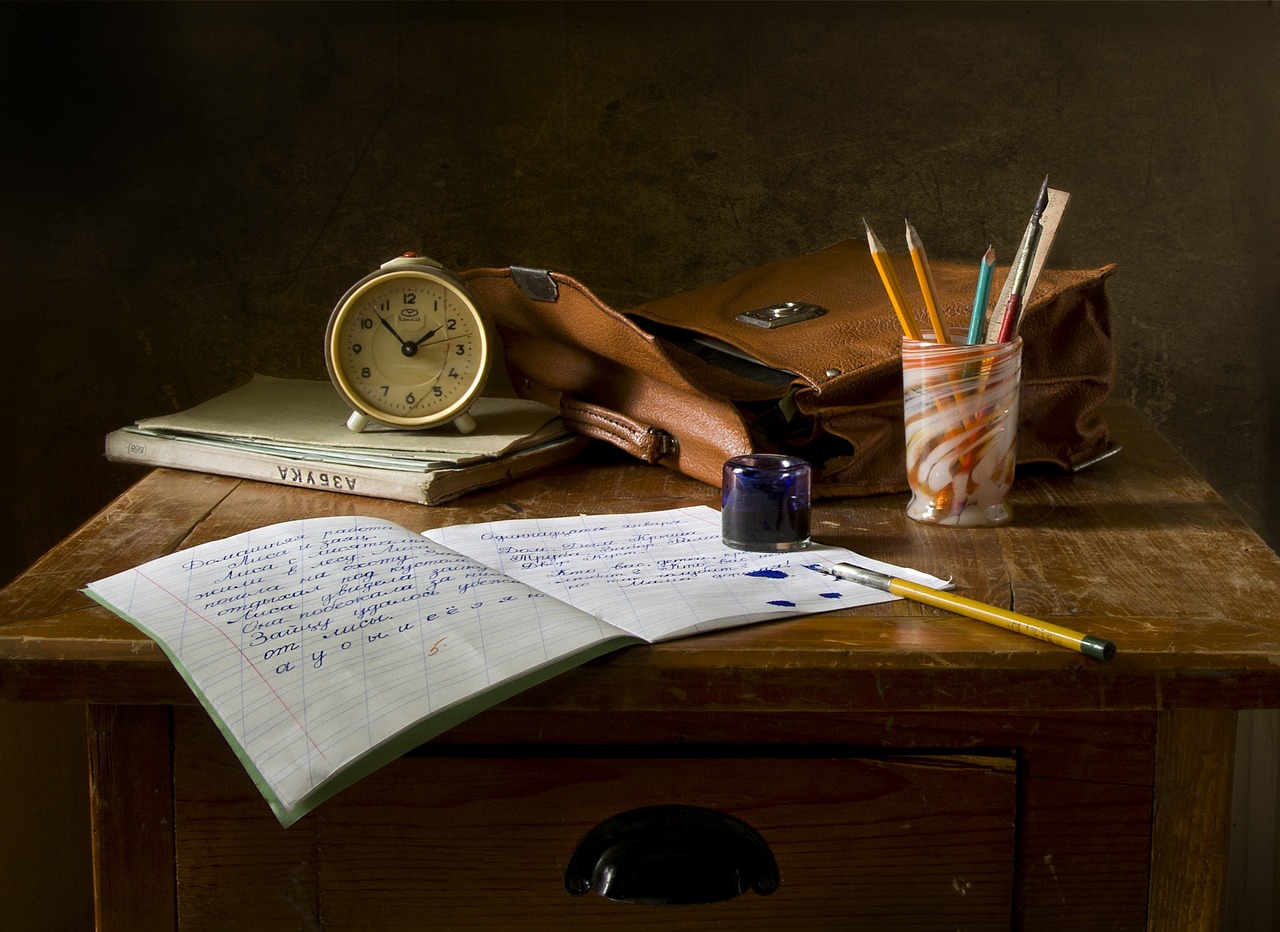

成年被後見人でも遺言を作成することは可能です。しかし、法律上厳格な要件が定められており、簡単に遺言を作成することはできません。

ここでは、成年被後見人が遺言を作成する方法をご説明していきます。

成年後見制度:認知症などにより、判断能力が衰えてしまった方が利用する制度

成年被後見人:成年後見制度を利用されているご本人

成年後見人:成年被後見人のためについている保護者のこと

1.成年被後見人の遺言

成年被後見人が遺言を作成するための要件は、次のとおりです。

- 判断能力が一時的に回復していること

- 遺言をする際に医師二人以上の立会があること

- 立ち会った医師が、遺言者が遺言をする時に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押すこと

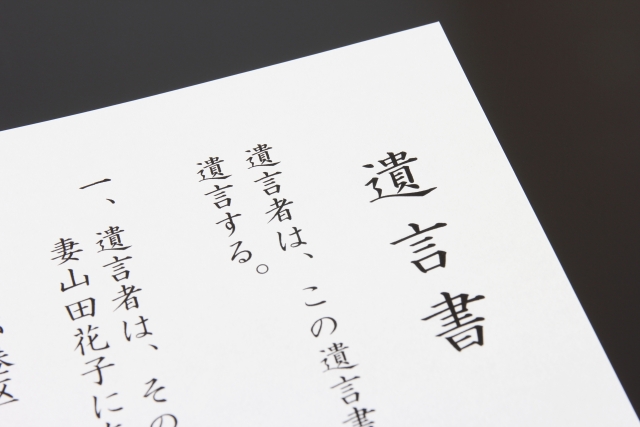

民法 第973条(成年被後見人の遺言)

1.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2.遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

成年被後見人であっても、常に判断能力を欠いている状態というわけではありません。一時的に判断能力が回復していることについてを医師2人の証明があれば、有効な遺言を作成することが可能となります。

2.被保佐人・被補助人の遺言は

成年後見制度は、本人の判断能力に応じて

- 後見(ほとんど判断能力がない)

- 保佐(判断能力が著しく不十分)

- 補助(判断能力が不十分)

の3つの類型に分かれます。

このうち、前述した遺言の方式が必要なのは、成年被後見人の方のみとなります。したがって、被保佐人、被補助人の方々は遺言作成時に判断能力を有していれば、有効な遺言を作成することができます。

3.成年被後見人が遺言を作成するのは、現実的にはかなり難しい

上記法律の規定にしたがえば、成年被後見人も遺言を作成することが可能です。

しかし、現実的には、

- 成年被後見人の判断能力が一時的に回復しても、遺言の内容とその効果を理解することは困難

- 成年被後見人の判断能力の回復を証明してくれる医師2人を見つけることが困難

といった理由から、成年被後見人が遺言を作成するのは現実的にかなり難しいと言わざるをえません。

遺言を作成することによって、被相続人死亡後の数千万の遺産の行方を決めることもできてしまいますので、その判断能力を証明をする医師の責任は重く、場合によっては遺言者死亡後の訴訟に巻き込まれる可能性もあります。このような医師の立場からすれば、当然慎重に対応することになるでしょう。

したがって、遺言を作成する際には、遺言者の判断能力がきちんとあるうちに、お早めに対応されることをおすすめします。

コメントを残す