最近では、相続人以外の人に財産を譲りたいと考える人も増えてきました。こういった思いも、遺言を利用すれば実現可能です。

ここでは、相続人以外の人に財産を譲る方法についてご説明していきます。

1.相続人以外の人への遺言

遺言で指定をすれば、相続人以外の人に財産を譲ることもできます。遺言によって財産を譲る人は遺言者が自由に決定できるので、このようなことも可能になります。

実際にも以下のような理由で、相続人以外の人へ財産を譲る人が増えてきています。

- お世話になったご近所さんや施設へ

- 最後まで面倒を見てくれた甥っ子に

- 結婚はしていないが、生活を共にしてきた内縁の妻の今後のために

- 同居して面倒をみてくれた子供の配偶者へ

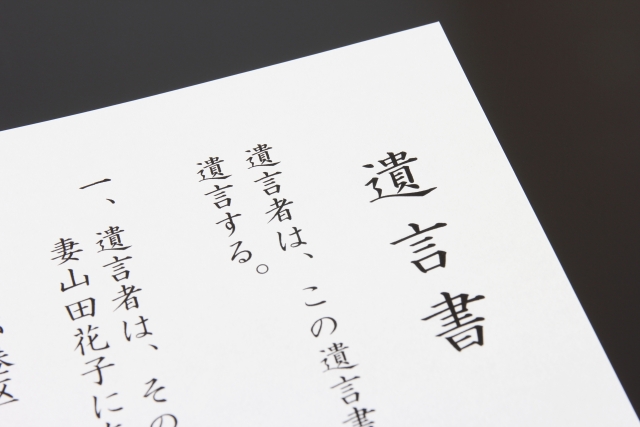

なお、相続人以外の人へ財産を譲ることを法律の用語で「遺贈」といいます。

2.相続人以外の人へ財産を譲る遺言の方法

遺言の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが、どの方式でも構いません。

文例は次のようなものになります。ポイントは、①誰に②どの財産を譲るのかを正確に記載することです。

| 第◯条 遺言者は、その所有する下記不動産を、遺言者の甥である甲野太郎(昭和◯年◯月◯に生、住所◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯番地の◯(注1))に遺贈(注2)する。

記 土地(注3) 所在 ◯◯県◯◯市… 地番 ◯◯番◯ 地目 宅地 地積 ◯◯平方メートル

建物 所在 ◯◯県◯◯市… 家屋番号 ◯◯番〇 種類 ◯◯ 構造 ◯◯ 床面積 1階◯◯平方メートル 2階◯◯平方メートル |

(注1)だれに遺贈するのかを正確に記載する必要があります。氏名だけでは人の特定ができないため、生年月日、住所まで記載しましょう。

(注2)「遺贈」という文言を使います。相手は相続人ではないので、この文言が必要になります。

(注3)遺贈する財産を正確に記載しましょう。不動産の場合は、登記簿謄本のとおりに記載しましょう。預貯金の場合は、口座番号、預貯金の種類、支店名まで記載しましょう。その他の財産についても、だれが見ても分かるように記載することが必要です。

※この他にも、各遺言の方式にしたがって作成する必要があります。

公正証書遺言の作成方法についてはこちら↓の記事が参考になります。

ここでは、遺言によって相続人以外の人に財産を譲る方法について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

コメントを残す