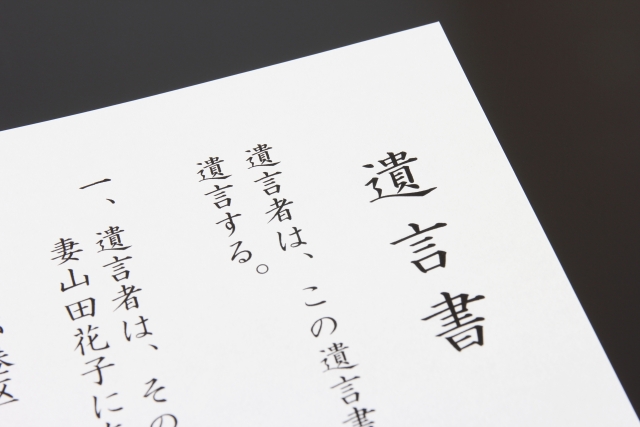

遺言に記載して効力の生じる事項は、法律によって定められています。その内容をまとめてみました。

目次

遺言として記載すれば法的に効力の生じる事項

1.認知

遺言によって子供を認知することができます。生前になんらかの理由で認知することができなかったときに、有効な方法となります。

2.未成年後見人及び、未成年後見監督人の指定

未成年の子供を残して死亡すると、残された子供に「未成年後見人」が選任されます。未成年後見人とは、亡くなった親権者の代わりに、未成年の子供の法定代理人として様々な法律行為を行う人のことです。この「未成年後見人」を遺言で指定することができます。

3.相続分の指定または指定の委託

法定相続分によらずに、相続人の相続分を自由に指定することができます。

4.遺産分割方法の指定または指定の委託

相続人間の遺産分割方法を指定することができます。たとえば、不動産は長男に、預貯金は次男に、というように指定することができます。

遺産分割について、詳しくは↓こちらをご覧ください。

5.遺贈・寄付行為

相続人以外の人へ遺産を譲る行為を、法律の用語で「遺贈」といいます。相続人以外の人へ財産を残したい時に有効な方法です。

相続人以外の人へ財産を譲る方法について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

6.遺言執行者の指定または指定の委託

遺言者が亡くなった後に、遺言内容を実現するために働いてくれる人のことを「遺言執行者」といいます。遺言執行者を指定しておけば、遺言内容の実現に役立つでしょう。

遺言執行者について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

7.遺産分割の禁止

5年を超えない期間を定めて、遺産分割の禁止を指定することができます。

8.遺留分減殺方法の指定

遺留分減殺請求をされた際に、減殺すべき財産の優先順位を指定することができます。遺留分減殺請求の「禁止」はできないことに注意。

遺留分について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

9.相続人の廃除または廃除の取消し

相続人の廃除とは、非行を繰り返し遺言者を虐待するなどした相続人の相続権を剥奪する制度のことです。このような理由があれば、遺言によって相続人を廃除することができます。また、生前に廃除をした相続人の廃除の取り消しをすることもできます。

相続人の廃除について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

10.相続人間の担保責任の指定

相続人間の担保責任を変更したり、免除することができます。

11.信託の指定

受託者(事務を行う人)、受益者(利益を受ける人)の指定をすることができます。簡単にいえば、「私の財産を〇〇のために使ってください」と遺言に残すことができます。

12.保険受取人の変更

生命保険金等の受取人を変更することができます。

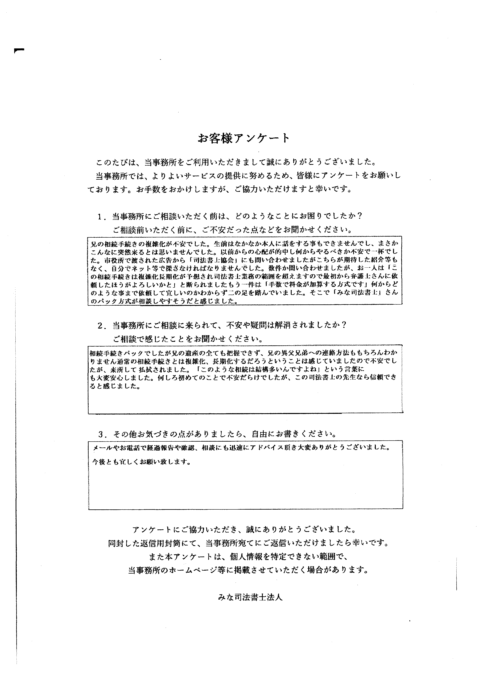

以上が、遺言に記載をすれば法的に効力を生じる事項となります。この中で実際によく使われるのは、4遺産分割方法の指定または指定の委託、5遺贈・寄付行為、6遺言執行者の指定または指定の委託、あたりでしょうか。

簡単な例ですが

| 甲土地をAに相続させる。

乙土地をBに相続させる。 預貯金をCに相続させる。 遺言執行者をXとする。 |

というように記載していきます。

これ以外の事項を記載しても法的な効力はありませんが、付言事項として残された相続人への感謝の気持ちを綴ることもできます。

ご自身の目的に合った遺言を作成するために、ここでの記事を参考にしていただけると幸いです。

コメントを残す