「相続」や「生前の準備」と聞くと、多くの方が「うちは資産家じゃないから関係ない」「相続税がかかるほど財産はないから大丈夫」と思われるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。

国税庁の統計によると、実際に相続税が課税された人の割合は全体の約9%に過ぎません(令和4年分)。

- 被相続人数(死亡者数):1,568,961人

- 相続税の課税対象となった被相続人数:150,858人

- 課税割合:9.6%

この数字が示す通り、実に9割以上の方は相続税を納める必要がないのです。

しかし、相続の問題は税金だけではありません。むしろ、相続税がかからない大多数の家庭においてこそ、準備を怠ったことで深刻なトラブル、いわゆる「争族(そうぞく)」に発展してしまうケースが後を絶たないのです。

この記事では、相続の専門家である司法書士の視点から、相続税の心配がない大多数の方々に向けて、なぜ生前の準備が必要なのか、そして具体的に何をすれば良いのかを、3つの大きなポイントに分けて詳しく解説していきます。

ご自身の死後、大切なご家族が困ることなく、円満に相続手続きを終えられるよう、この記事をきっかけに「我が家の相続」について考えてみませんか。

目次

1:すべての基本「法定相続人」を正確に把握しよう

生前準備の第一歩は、「誰が自分の財産を相続する権利を持っているのか」を正確に把握することです。法律で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

「家族構成くらい分かっている」と思われるかもしれませんが、ご自身が思っている相続人と、法律上の相続人が異なるケースは決して珍しくありません。

1-1. あなたの相続人は誰?相続人の順位と範囲

民法では、誰が法定相続人になるか、その優先順位が明確に定められています。

- 配偶者(夫または妻):常に相続人となります。

- 相続人:以下の順位で、上位の人がいる場合、下位の人は相続人になれません。

| 順位 | 対象者 | 備考 |

| 第1順位 | 子 | 子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続します(代襲相続)。孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続します(再代襲相続)。 |

| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 第1順位の相続人が一人もいない場合に相続人となります。父母が共に健在なら父母が、父母が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1順位、第2順位の相続人が一人もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続)。ただし、甥・姪の子への再代襲相続はありません。 |

1-2. こんなケースは要注意!相続関係が複雑になる場合

特に、以下のようなケースでは相続関係が複雑になりがちです。生前に家族関係を整理し、他の相続人に伝えておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要になります。

- 前妻(前夫)との間に子がいる

- 離婚・再婚を繰り返している

- 認知している子がいる

- 養子縁組をしている

- 長年連絡を取っていない、または行方不明の相続人がいる

- 内縁の妻(夫)や、子の配偶者など、法定相続人ではないがお世話になった人に財産を渡したいと考えている

相続手続きでは、これらの相続人**全員の協力(実印と印鑑証明書)**がなければ、預金の解約や不動産の名義変更などを進めることができません。

1-3. なぜ「戸籍集め」が必要?相続人調査の重要性

相続が発生すると、金融機関や法務局での手続きの際に、「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」の提出を求められます。これは、前述した法定相続人を法的に確定させるために不可欠な作業です。

しかし、この戸籍収集が非常に大変な作業になることがあります。特に本籍地を何度も移している方や、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、膨大な量の戸籍を全国の役所から取り寄せなければならないこともあります。

1-4. 生前にできること:家族関係がわかる「家系図」の作成

そこで、生前にご自身で簡単な家系図を作成し、家族関係を書き記しておくことをお勧めします。

- 誰といつ結婚し、いつ離婚したか

- 子どもは誰と誰か(前妻の子なども含めて)

- 養子縁組の有無

こうした情報を一枚の紙にまとめておくだけで、残された家族が相続人調査を行う際の大きな助けとなります。エンディングノートなどに記載しておくのも良い方法です。

2:遺産分割で揉めない「争族」対策の切り札、遺言

法定相続人が確定したら、次はその相続人たちが遺産を巡って争う「争族」を避けるための対策を考えます。その最も有効な手段が「遺言(ゆいごん・いごん)」です。

2-1. なぜ遺産額が少なくても「争族」は起きるのか?

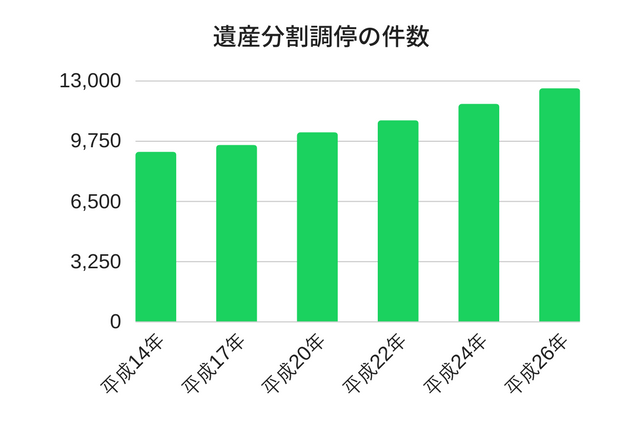

裁判所の司法統計を見ると、遺産分割を巡る調停や審判の申し立て件数は年々増加傾向にあります。そして驚くべきことに、そのうち約75%が遺産総額5,000万円以下のごく一般的な家庭で起きているのです。

なぜ、多額の資産がなくても揉めてしまうのでしょうか。原因は様々ですが、主に以下のような理由が挙げられます。

- 遺産の分け方が難しい:預貯金のように簡単に分割できない「不動産」が主な財産である場合。

- 寄与分の主張:「親の介護を一身に引き受けたのだから、多くもらう権利がある」といった主張。

- 特別受益の主張:「兄だけ大学の学費や住宅資金の援助を受けていた」といった過去の不公平感。

- 感情的な対立:相続をきっかけに、長年の兄弟間の不満が噴出する。

こうした問題を未然に防ぎ、ご自身の意思で財産の分け方を決めておくことができるのが、遺言の最大の力です。

2-2. 遺言が持つ5つの大きな力(メリット)

遺言を残すことには、主に以下の5つのメリットがあります。

- 遺産分割協議が原則不要になる:相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を経ずに手続きを進められる。

- 財産の分け方を自分で決められる:法定相続分とは異なる割合で財産を分けたり、特定の財産を特定の人に相続させたりできる。

- 相続人以外の人にも財産を渡せる:内縁の妻や子の配偶者など、法定相続人ではないお世話になった人へ財産を贈る(遺贈する)ことができる。

- 相続手続きがスムーズに進む:不動産の名義変更や預貯金の解約などが円滑に進む。

- 家族への想いを伝えられる:なぜこのような分け方にしたのか、付言事項としてメッセージを添えることで、相続人の間の誤解や対立を防ぐ効果も期待できる。

2-3. 遺言の種類と選び方|自筆証書遺言と公正証書遺言を徹底比較

遺言にはいくつかの種類がありますが、主に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選びましょう。

| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

| 作成方法 | 全文、日付、氏名を自書し、押印する。 | 公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する。 |

| 費用 | 原則無料(法務局保管制度を利用する場合は3,900円) | 財産額に応じた手数料が必要(数万円~) |

| メリット | ・手軽に作成できる ・費用がかからない ・内容を秘密にできる | ・法的に確実で無効になるリスクが低い ・原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない ・検認手続きが不要 |

| デメリット | ・要件不備で無効になるリスクがある ・紛失、隠匿、改ざんのリスクがある ・発見後に家庭裁判所の「検認」が必要(※) | ・作成に手間と費用がかかる ・証人が2人必要 |

(※)法務局の保管制度を利用した場合は検認不要です。

2-4. 【2020年開始】自筆証書遺言の法務局保管制度とは?

手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、その有効性を巡って争いになることも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言のデメリットをカバーするために始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

これは、作成した自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度で、以下のようなメリットがあります。

- 紛失・改ざんのリスクがない

- 家庭裁判所での検認が不要になる

- 相続開始後、相続人が遺言書の閲覧や証明書の請求ができる

費用も3,900円と比較的安価で、自筆証書遺言を作成する際にはぜひ利用を検討したい制度です。

2-5. 最も確実で安心な「公正証書遺言」の作り方と流れ

当事務所として、最もお勧めするのは「公正証書遺言」です。費用はかかりますが、法律の専門家である公証人が関与するため、内容が不備で無効になる心配がありません。残された家族が最もスムーズに、そして安心して手続きを進められる方法と言えるでしょう。

【公正証書遺言作成の一般的な流れ】

- 遺言内容の検討:誰に、どの財産を、どれくらい渡すか決める。

- 必要書類の収集:印鑑証明書、戸籍謄本、財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなど)を準備する。

- 証人の手配:信頼できる知人などに依頼するか、司法書士などの専門家や公証役場で紹介してもらう。

- 公証人との打ち合わせ:事前に必要書類と遺言内容のメモを渡し、遺言の案を作成してもらう。

- 作成当日:公証役場へ行き、証人2名の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言内容を確認し、署名・押印する。

2-6. 遺言でも奪えない権利「遺留分」とは?

遺言は強力なツールですが、万能ではありません。兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限の財産を受け取れる権利として**「遺留分」**が保障されています。

例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言を残しても、他の子(次男や長女など)は自分の遺留分を主張して、長男に対して金銭の支払いを請求することができます。

遺留分を無視した遺言が直接無効になるわけではありませんが、これが新たなトラブルの火種になる可能性もあります。遺言を作成する際は、この遺留分にも配慮した内容にすることが、より円満な相続の実現につながります。

3:相続手続きをスムーズにする「財産整理」のすすめ

生前準備の3つ目の柱は、ご自身の財産を整理し、誰が見てもわかるように「財産目録」を作成しておくことです。

3-1. 何をどこまで整理する?「財産目録」の作り方

相続が始まった後、家族はまず「故人がどんな財産を、どこに、どれだけ持っていたか」を調査することから始めなければなりません。この作業は非常に骨が折れます。生前にリスト化しておくことで、家族の負担を劇的に減らすことができます。

市販のエンディングノートを活用するのも良いですし、ご自身でノートに書き出す形でも構いません。

【リストアップすべき財産の例】

- プラスの財産

- 預貯金:銀行名、支店名、口座の種類(普通・定期)、口座番号

- 不動産:所在地、地番、家屋番号(登記簿謄本や固定資産税の納税通知書を見ながら書くと正確です)

- 有価証券:証券会社名、支店名、口座番号、株式の銘柄や投資信託の名称

- 生命保険:保険会社名、証券番号、受取人

- その他:自動車、ゴルフ会員権、貸金、貴金属など

- マイナスの財産

- 借金・ローン:借入先(銀行、消費者金融など)、現在の残高

- 未払いの税金や公共料金

- 誰かの保証人になっていないか

特にマイナスの財産は重要です。もしプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続人になった人が「相続放棄」という手続きを検討する必要があるからです。

3-2. 見落としがちな「デジタル遺産」の整理

近年、問題になっているのが「デジタル遺産」です。

- ネット銀行やネット証券の口座

- 有料のサブスクリプションサービス(動画配信、音楽配信など)

- SNSアカウント

- 電子マネーやポイント

IDやパスワードが分からなければ、家族は口座の存在に気づくことすらできず、解約もできません。これも財産目録と合わせて、IDやログイン情報などを安全な形で記録しておく必要があります。

3-3. 想いを伝える「エンディングノート」の活用法

財産目録の作成には、エンディングノートの活用が非常におすすめです。エンディングノートには法的な効力はありませんが、遺言では書ききれない様々な情報を家族に伝えることができます。

- 財産リスト

- 親戚や友人、知人の連絡先

- 延命治療や介護の希望

- 葬儀やお墓に関する希望

- 家族への感謝のメッセージ

これらを書き記しておくことは、残される家族にとって、手続き上の助けになるだけでなく、大きな心の支えにもなるはずです。

4:知っておきたい相続の基礎知識

ここでは、生前準備の重要性をより深く理解するために、知っておきたい相続関連の知識を2つご紹介します。

4-1. 相続発生後の手続きはこんなに大変!大まかな流れを知っておこう

実際に相続が始まると、家族は悲しむ間もなく、様々な手続きに追われることになります。

- 死亡届の提出、火葬許可の申請(7日以内)

- 年金・健康保険・世帯主変更などの手続き

- 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言は検認手続き)

- 相続人の調査・確定(戸籍収集)

- 相続財産の調査・確定、財産目録の作成

- 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)

- 被相続人の所得税の申告(準確定申告)(4ヶ月以内)

- 遺産分割協議

- 遺産分割協議書の作成

- 各種財産の名義変更(不動産、預貯金、株式など)

- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

これらの手続きには多くの時間と労力がかかります。生前に「相続人の確定」「遺言の作成」「財産目録の作成」をしておくだけで、4~10までのステップがどれだけ楽になるか、お分かりいただけると思います。

4-2. 【2024年4月義務化】相続登記を放置するリスクとは?

特に重要なのが、不動産の名義変更、すなわち**「相続登記」**です。これまで義務ではなかったため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が全国で社会問題化していました(所有者不明土地問題)。

そこで、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

- 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

- 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。ご自身の相続だけでなく、親や祖父母の代から名義変更されていない不動産がないか、一度確認してみることも大切です。

参考:【2024年義務化】相続登記の期限はいつまで?放置で過料も!5つのデメリットと対策を司法書士が徹底解説

5:困ったときは専門家へ相談を

ここまで生前準備について解説してきましたが、「自分だけで進めるのは不安だ」「何から手をつけていいか分からない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。そんなときは、ぜひ専門家の力を頼ってください。

5-1. 司法書士ができること・相談するメリット

私たち司法書士は、相続に関する手続きの専門家です。特に以下のような場面で皆様のお力になることができます。

- 公正証書遺言の作成支援:文案の作成、公証人との打ち合わせ、必要書類の収集、証人の手配など、トータルでサポートします。

- 相続登記(不動産の名義変更):義務化された相続登記の手続きを代理します。

- 相続人調査(戸籍収集):煩雑な戸籍の収集を代行します。

- 遺産分割協議書の作成

- その他、相続に関する各種手続きの相談

お悩みやご家族の状況を丁寧にお伺いし、最適な生前準備の方法をご提案いたします。

5-2. 相談するのに最適なタイミングは?

生前の相続準備に関するご相談は、思い立ったが吉日です。心身ともに健康で、ご自身の意思をはっきりと示すことができるうちに準備を始めることが何よりも大切です。

少しでも気になること、不安なことがあれば、お気軽に最寄りの司法書士にご相談ください。初回の相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。

まとめ:相続税がかからない人こそ、円満相続のために生前準備を

最後に、この記事のポイントをもう一度確認しましょう。

POINT

- 法定相続人の確認

- まずは誰が相続人になるのかを正確に把握する。

- 複雑な家族関係がある場合は、家系図などで情報を整理しておく。

- 「争族」にしないための対策

- 遺産額に関わらず、揉め事を避けるために「遺言」を活用する。

- 確実性と安心感を重視するなら「公正証書遺言」が最もおすすめ。

- 相続財産の整理

- 残された家族のために、プラス・マイナスの両方の財産をリスト化した「財産目録」を作成する。

- 想いを伝えるツールとして「エンディングノート」も有効。

相続税の心配がないからこそ、焦点となるのは「いかにして財産を円満に引き継ぐか」という点です。生前の少しの準備が、ご自身の死後、大切な家族を無用な争いから守り、感謝されることに繋がります。

この記事を読んでくださった皆様が、ご家族と相続について話し合うきっかけを得て、具体的な第一歩を踏み出されることを心から願っております。

コメントを残す