土地・家などの不動産を相続した場合は「相続登記」をする必要があります。相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ移すこと。不動産の名義変更手続きといったイメージでしょうか。

相続登記は数ある相続手続きの中でも重要な位置づけになりますが、期限は定められていません。

しかし、相続登記を放置してしまうと様々なデメリットが発生してしまいますから、できるだけ速やかに手続きを終えたほうがよいでしょう。

ここでは、相続登記を放置していると発生してしまうデメリットについて解説していきます。相続手続きを進める際の役に立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

相続登記の基礎知識については、こちら↓で解説しています。

目次

1.相続登記の期限

相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はなく、放置していたからといって罰金などを課せられることもありません。そのため、あえて相続登記をせずに放置している方も見受けられます。

しかし、相続登記を放置していると次のような4つデメリットが発生してしまいますので、お早目の手続きをおすすめします。

2.相続登記を放置していると起きてしまうデメリットとは

相続登記を放置していると起きてしまうデメリットは、主に次の4点です。

2−1.数次相続の発生

たとえば、Aが亡くなって相続人がBとCだとします。この時点でのA相続人は2人ですね。その後、Aの相続手続きを放置している最中にBが亡くなったとします。そして、Bの相続人はDとEとF。こうなると、Aの遺産分割協議は、C、D、E、Fの4人でする必要があります。

このように、相続の手続きを終える前に新たな相続が発生してしまうことを数次相続といいます。数次相続が何度も発生してしまうと、相続人は多数におよび、相続関係は複雑化していきます。相続関係が複雑であれば、当然手続きも複雑になり、時間と費用を多く費やすことになるでしょう。

数次相続が発生していると、一度も会ったことのない遠縁の親族同士で遺産分割の話し合いをする可能性が高くなります。相続の話し合いはデリケートですので、遺産分割協議の当事者が増えるほど話し合いはまとまりにくくなってしまうでしょう。

また、相続人の中に連絡の取れない人がいればそこで手続きは停滞してしまいます。さらに、行方不明者がいた場合は裁判上の手続も必要になってきます。

このように、数次相続が発生すると、相続手続きを進めるうえで様々な問題が起こりやすくなります。

数次相続について詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人全員でどのように分けるのか話し合いをすることです。詳しくは、こちら↓の記事をご覧ください。

行方不明者と遺産分割協議をするには、「不在者財産管理人」を選任する必要があります。詳しくは、こちら↓の記事をご覧ください。

2−2.相続人の高齢化による認知能力の低下

相続人が高齢である場合には、認知症などの病気に罹患する可能性が高くなります。

認知症などで判断能力の低下した人が不利益を受けないように、遺産分割協議は当事者全員が判断能力のある状態で行わなければなりません。このため、相続人の一人が判断能力を欠いている場合は成年後見人の選任が必要となります。

成年後見人を選任せずに、判断能力を欠いた人を加えた遺産分割協議は無効となってしまう可能性がありますので気を付けましょう。

認知症の方と遺産分割協議をする方法については、こちら↓の記事で解説しています。

2−3.融資を受けるときに銀行等から登記を求められる

銀行等の金融機関から融資を受ける場合は、担保権(抵当権など)の登記をします。担保権の登記をするには、相続登記を終えていなければなりません。この時、相続登記を放置していて相続関係が複雑化してしまっていると、手続きは長期間停滞してしまいます。

2−4.不動産を売却できない

不動産の売却をするには、買主名義への所有権移転登記が必要になります。この所有権移転の登記は、相続登記を終えていなければできません。相続登記を放置したままでいると、必要な時に不動産の売却ができなくなってしまいます。

3.複数のデメリットが重なる

ここまで相続登記を放置しておくと起きてしまう4つのデメリットを見てきました。これらのデメリットは、一つひとつが単独で起こるわけではないということに注意してください。

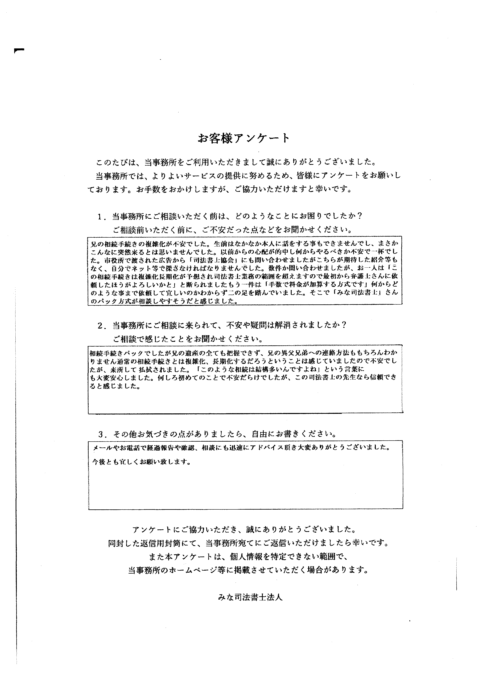

以下は、当事務所で実際にあったケースです。

数年前に相続が開始したが、その時点では不動産を売る予定がなかったため、とりあえず相続登記を放置。そしたら数次相続が発生。いざ不動産を売却する必要が出てきて手続きを進めようと思ったら、数次相続が発生しているため相続人が多数に及び、中には連絡の取れない人もいて手続きが長期間停滞してしまった…。

実際にこのような状況になってしまう方もおられます。

相続関係が複雑になれば専門家へ支払う報酬も高くなります。結局、相続登記は早めに終えておいた方が時間と費用を節約することになるでしょう。

4.相続登記の期限とデメリットまとめ

以上見てきた相続登記を放置しておくと起きてしまうデメリットを、まとめておきます。

相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はなく、罰金などを課せられることもない。しかし、放置していると次のような4つのデメリットが発生する。これらのデメリットは一つひとつが単独で起こるわけではなく、重複して起こる場合がほとんど。

- 数次相続の発生

数次相続とは、相続手続きを終える前に新たな相続が発生すること。数次相続が何度も発生してしまうと相続関係は複雑化し、時間と費用を多く費やすことになる。 - 相続人の高齢化による認知能力の低下

相続人の一人が認知症などに罹患し判断能力を欠いてしまった場合は、成年後見人の選任が必要となる。成年後見人を選任せずに、判断能力を欠いた人を加えた遺産分割協議は無効となってしまう。 - 融資を受けるときに銀行等から登記を求められる

銀行等の金融機関から融資を受け担保権(抵当権など)の登記をするには、相続登記を終えている必要がある。 - 不動産を売却できない

不動産を売却し買主名義へ所有権移転登記をするには、相続登記を終えている必要がある。

期限が無く今すぐ必要なわけではないが、後々必ず必要になるのが相続登記。結局は、早めに終えておいた方が時間と費用を節約することになるでしょう。

もし、あなたが相続登記を終えていなければ、お早めの手続きをおすすめします。

コメントを残す