遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすること。遺産相続の最重要となるポイントです。

ここでは、認知症などで判断能力の低下した人と遺産分割協議をする方法についてご説明していきます。

目次

1.遺産分割協議と判断能力

遺産分割協議を成立させるためには、物事の良し悪しを判断できる能力が必要とされています。これは、認知症などで判断能力の低下した人が、自分にとって不利益な遺産分割協議を認めてしまわないようにするためにです。

したがって、認知症などで判断能力の低下した人を含めて遺産分割協議をした場合、その遺産分割協議は無効となってしまう可能性があります。

このようなケースで、遺産分割協議を成立させる方法は次の2点が考えられます。

- 成年後見人を選任する

- 法定相続分で分ける

以下、ケース別に分けてご説明していきます。

2.遺産分割協議と成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な人を保護するために設けられた制度です。

判断能力が不十分な人は、各種の契約や遺産分割協議などの法律行為を自分で行うことが困難となります。こうした方々をサポートするために、親族らの請求によって家庭裁判所は成年後見人を選任します。

民法第7条(後見開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

成年後見人は、本人に代わって様々な契約をすることや本人の財産を管理する権限を持ちます。この権限により、成年後見人は本人の代わりに遺産分割協議に参加することができるのです。

なお、遺産分割協議のために成年後見制度を利用するには、次の2点に留意しておきましょう。

2-1.本人の法定相続分を下回るような遺産分割協議を成立させることができない

成年後見人は本人の権利を守ることがその職務。本人の不利益となるような遺産分割協議を成立させることはできません。

2-2.遺産分割協議終了後も後見人による財産管理は継続される

成年後見制度は、判断能力の低下した人の法律行為全般を支援する制度。遺産分割協議の時だけ成年後見人が選任されるわけではありません。

3.遺産を法定相続分で分ける

もう一つの方法として、遺産を法定相続分で分ける方法があります。

前述したとおり、成年後見制度の利用は「遺産分割協議」に際して必要なだけです。遺産を法定相続分通りに分けるだけなら、成年後見制度の利用は必須ではありません。

ただし、相続財産に不動産がある場合や相続税の申告に関して問題となってくる場合もありますので、よく検討されたほうがよいでしょう。

4.認知症などで判断能力の低下した方と遺産分割協議をする方法まとめ

認知症などで判断能力の低下した方と遺産分割協議をする方法について、次の4点にまとめておきます。

- 遺産分割協議を成立させるためには、物事の良し悪しを判断できる能力が必要

- 判断能力の低下した方との遺産分割協議を成立させる方法は、①成年後見人を選任する、②法定相続分で分ける、の2点がある

- 成年後見人は、本人に代わって様々な契約をすることや本人の財産を管理する権限を持つ。本人に代わって遺産分割協議に参加することも可能

- 遺産を法定相続分通りに分けるだけなら、成年後見制度の利用は必須ではない

ここでは、認知症などで判断能力の低下した方と遺産分割協議をする方法について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

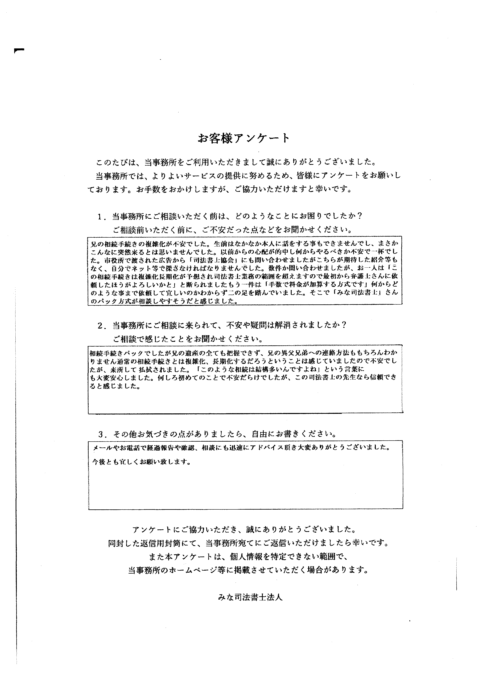

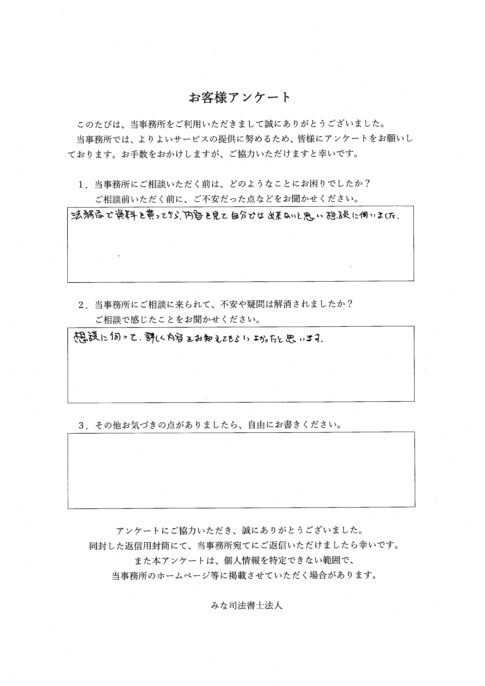

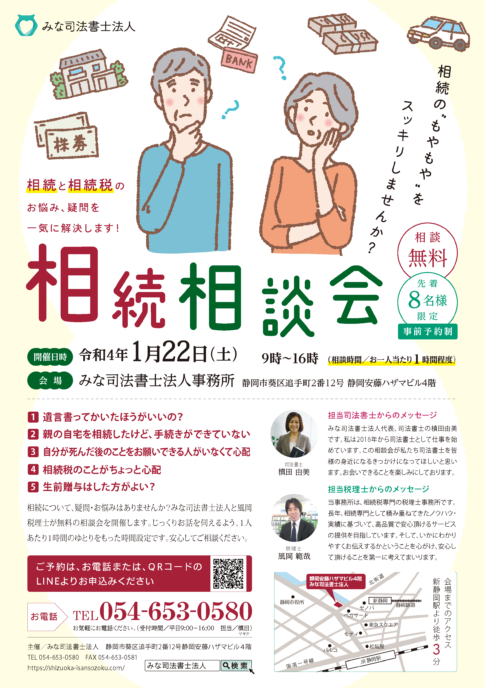

認知症などで判断能力の低下した方との遺産分割協議は、専門的な手続きや知識が必要になります。ご自身で手続きを進めることが難しい場合は、お近くの司法書士をお尋ねください。

コメントを残す