「夫が亡くなったが、相続人にはまだ幼い子どもがいる」

「相続人の中に未成年の甥(または姪)が含まれている」。

このようなケースでは、遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」が、通常通りには進められないことをご存知でしょうか。

法律上、未成年者は一人で重要な契約などの法律行為をすることができず、遺産分割協議も例外ではありません。そして、親権者が常に未成年者の代理人になれるわけではないのです。

この記事では、相続手続きの専門家である司法書士が、未成年者を含む遺産分割協議の進め方について、ゼロから分かりやすく解説します。特に重要な「特別代理人」の選任手続きや、具体的なケーススタディを交えながら、あなたが抱える疑問や不安を解消していきます。

目次

1. なぜ未成年者は一人で遺産分割協議ができないのか?

まず、すべての基本となるルールから見ていきましょう。なぜ、未成年者は相続人であっても、単独で遺産分割協議に参加できないのでしょうか。

未成年者を保護する民法のルール

民法第5条(未成年者の法律行為)

- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

- (略)

少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントは以下の通りです。

- 法律行為とは?:財産や権利に関する契約などを指します。遺産分割協議は、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める重要な契約なので、典型的な「法律行為」です。

- 法定代理人とは?:未成年者の場合は、通常「親権者(父母)」を指します。

- なぜ同意が必要?:社会経験や判断能力がまだ十分でない未成年者が、不利な契約を結んでしまわないように保護するためです。

つまり、未成年者が遺産分割協議を行うには、親権者が代理人として参加するか、内容に同意する必要がある、というのが大原則になります。

参考記事:遺産相続の最重要ポイント-遺産分割協議の知識と進め方

「単に権利を得るだけ」ではない遺産分割協議

「でも、相続は財産をもらうことだから、『単に権利を得る』行為じゃないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

確かに、相続によってプラスの財産を得ることは事実です。しかし、遺産分割協議は、「特定の財産(例:不動産)を相続する代わりに、他の財産(例:預貯金)を相続する権利は放棄する」という側面も持ち合わせています。

例えば、遺産が不動産と預貯金1000万円だった場合、不動産を相続することに合意すれば、預貯金1000万円を相続する権利は失う(あるいは減る)ことになります。このように、何かを得ると同時に何かを失う可能性があるため、遺産分割協議は「単に権利を得る」だけの行為とは言えず、法定代理人の関与が不可欠なのです。

2. 親権者が未成年者を代理できないケース(利益相反)

たとえば、共同相続人の中に親権者と未成年の子がいる場合には、たとえ親権者であっても、子である未成年者の代理をすることはできません。未成年者の利益を害するおそれがあるためです。

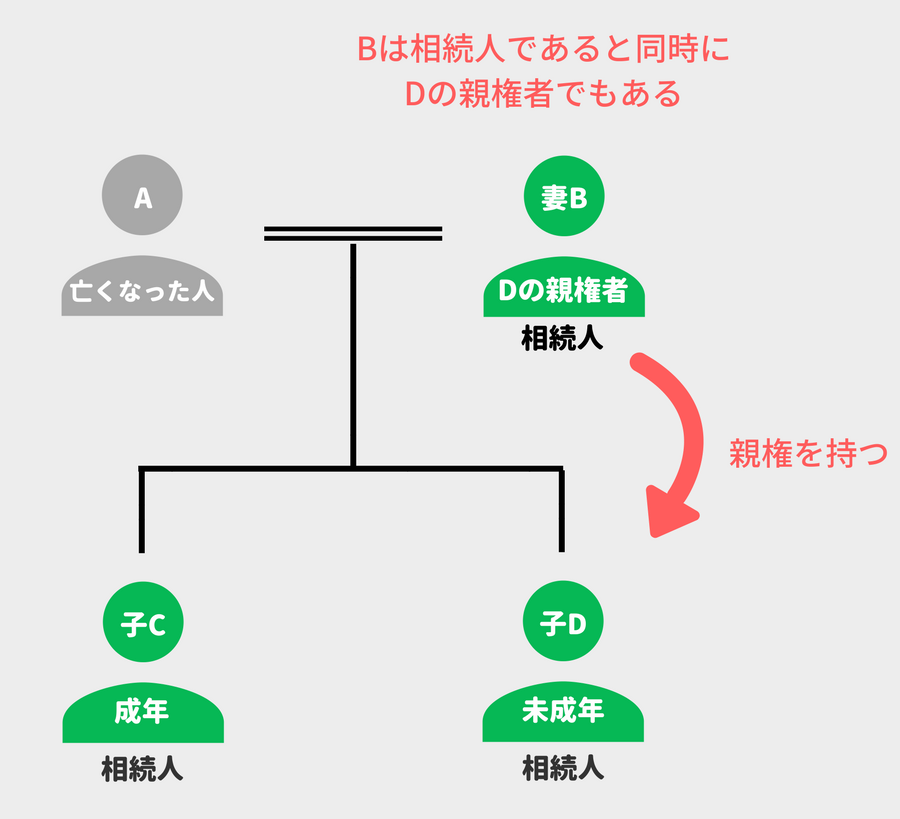

次の図のように、未成年者Dと親権者Bが同時に相続人となってしまう状況を、未成年者と親権者の利益相反のあるケースといいます。

民法は、このような利益相反関係にある場合、親権者が子の代理人となることを認めていません。親が自分の利益を優先して、子の権利を害するような遺産分割協議をしてしまう恐れがあるからです。

このような利益相反の状態にあるにもかかわらず、親権者が子を代理して作成した遺産分割協議は無効になってしまいます。これでは、不動産の名義変更(相続登記)も、銀行預金の解約もできません。

では、どうすればよいのでしょうか。そこで登場するのが「特別代理人」です。

3. 利益相反を解消する「特別代理人」の選任とは?

親権者が代理人になれない場合、家庭裁判所に申し立てて、その未成年者のためだけの臨時の代理人を選任してもらう必要があります。この代理人のことを「特別代理人」と呼びます。

特別代理人の役割と責任

特別代理人は、利益相反関係にある親権者に代わって、未成年者の利益を守るためだけに選任される代理人です。

その主な役割は以下の通りです。

- 遺産分割協議への参加:未成年者の代理人として、他の相続人と遺産分割について協議します。

- 遺産分割協議書への署名押印:協議がまとまったら、未成年者の代理人として遺産分割協議書に署名・実印を押印します。

- 未成年者の権利保護:協議内容が未成年者にとって不利益なものにならないよう、常に子の立場に立って判断します。特に、未成年者の「法定相続分」がきちんと確保されるように配慮する重要な責任を負います。

この権限は、あくまでその特定の遺産分割協議に関するものだけで、協議が完了すればその役割は終了します。

誰が特別代理人になれるのか?

特別代理人になるために、司法書士や弁護士のような特別な資格は必要ありません。原則として、その遺産分割協議について利害関係のない成人であれば、誰でも候補者になることができます。

実務上は、以下のような方が候補者になることが多いです。

- 未成年者の祖父母(亡くなった方の親ではない側)

- おじ、おば

- その他の親族

候補者が見つからない場合

適当な候補者が見つからない場合は、司法書士や弁護士などの専門家を候補者として家庭裁判所に申し立てることができます。専門家であれば、法的に適切な判断をしてくれるというメリットがあります。裁判所によっては、候補者がいない場合に、裁判所の判断で地域の弁護士などを選任することもあります。

4. 特別代理人選任申立ての手続きと流れ

特別代理人の選任は、自動的に行われるわけではありません。親権者などが家庭裁判所に「選任してください」と申し立てる必要があります。ここでは、その手続きの流れと必要書類を詳しく解説します。

手続き全体の流れ

申立てから選任までの大まかな流れは以下の通りです。期間としては、申立てから選任まで1~3ヶ月程度かかるのが一般的です。相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月)がある場合は、早めに準備を始める必要があります。

- 必要書類の収集:戸籍謄本や住民票などを収集します。

- 遺産分割協議書(案)の作成:未成年者の利益を守るような遺産分割協議案が必要です。

- 申立書の作成:家庭裁判所指定の書式で申立書を作成します。

- 家庭裁判所へ申立て:子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

- 家庭裁判所による審理:裁判所が提出書類を審査します。照会書が送られてくることもあります。

- 選任審判:問題がなければ、特別代理人選任の審判がなされ、審判書が送付されます。

- 遺産分割協議:選任された特別代理人が協議に参加します。

申立てに必要な費用と書類

■ 申立先

- 未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所

■ 申立人

- 親権者

- 利害関係人(他の相続人など)

■ 費用

- 収入印紙:800円分(子1人につき)

- 連絡用の郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なるため、事前にウェブサイト等で確認が必要です)

- その他:戸籍謄本などの発行手数料、専門家への報酬(依頼する場合)

■ 必要書類

| 書類名 | 取得場所 | なぜ必要か? |

| 申立書 | 裁判所の窓口・HP | 手続きの本体となる書類。 |

| 未成年者の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 未成年者本人と、その親権者を証明するため。 |

| 親権者の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 親権者本人を証明するため。(未成年者と同じ戸籍なら不要な場合も) |

| 特別代理人候補者の住民票 | 住所地の市区町村役場 | 候補者の本人確認と住所を確認するため。 |

| 利益相反に関する資料 | ご自身で作成 | どのような遺産分割を行うかを示す書類。通常は「遺産分割協議書(案)」と「遺産目録」を提出する。 |

| (利害関係人申立ての場合)利害関係を証する資料 | 本籍地の市区町村役場 | 申立人が相続人であることを証明するための戸籍謄本など。 |

※事案によっては、この他にも不動産の評価証明書など、追加の資料提出を求められる場合があります。

「遺産分割協議書(案)」作成のポイント

家庭裁判所が特別代理人選任の申立てを審査する際、最も重視するのが「 遺産分割案が未成年者の利益を害していないか」という点です。その判断材料となるのが、この「遺産分割協議書(案)」です。

作成にあたっては、以下の点に注意してください。

- 遺産目録を添付する:誰が亡くなり(被相続人)、どのような財産(不動産、預貯金、株式など)がどれだけあるのかを一覧にした「遺産目録」を必ず作成・添付します。

- 【原則】未成年者の法定相続分を確保する:家庭裁判所は、未成年者が法律で定められた相続割合(法定相続分)以上の財産を取得できるかをチェックします。したがって、分割案は、未成年者が少なくとも法定相続分に相当する価値の財産を取得する内容にするのが原則です。

- なぜその分割案なのかを説明する:「申立ての実情(理由)」欄に、なぜこの分割案が未成年者にとって最善なのかを具体的に記載します。

この協議書(案)の作成は、専門的な知識が求められる部分ですので、司法書士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

5. 特別代理人が関わる遺産分割の注意点

無事に特別代理人が選任された後も、いくつか注意すべき点があります。

1. 法定相続分と異なる分割は可能か?

原則は法定相続分の確保ですが、事情によっては法定相続分と異なる内容で分割したいケースもあるでしょう。

例えば、「母と未成年の子が、今後も自宅に住み続けるために、不動産は母が単独で相続したい」というケースです。この場合、子が不動産を相続しない代わりに、法定相続分に相当する、あるいはそれ以上の価値を持つ現金(代償金)を母から受け取る、といった内容であれば、子の利益が守られていると判断され、認められる可能性があります。

重要なのは、「一見して法定相続分を下回るように見えても、全体としてみれば未成年者にとって合理的で、損はしていない」と客観的に説明できることです。この説明が不十分な場合、裁判所は申立てを認めなかったり、分割案の修正を求めてきたりします。

2. 裁判所に提出した協議書(案)は変更できない

特別代理人の選任審判は、提出された「遺産分割協議書(案)」の内容を前提に行われます。したがって、選任後に、その案と異なる内容で遺産分割協議を成立させることは原則としてできません。

6. 【Q&A】未成年者の相続に関するよくある質問

最後に、未成年者の相続に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 特別代理人の候補者になってくれる親族がいません。どうすればいいですか?

A1. 司法書士や弁護士などの専門家を候補者として選任申立てをすることができます。第三者である専門家が関わることで、より中立・公正な手続きが期待でき、他の相続人からの理解も得やすくなるというメリットもあります。まずは専門家にご相談ください。

Q2. 遺産は少なく、分けるほどのものがありません。それでも特別代理人は必要ですか?

A2. 預貯金が少額で、法定相続分どおりに分けるだけ、といったケースでは、銀行によっては特別代理人なしでも手続きに応じてくれる場合があります。しかし、不動産の名義変更(相続登記)のために遺産分割協議書が必要な場合や、後日の紛争を避けるためには、原則どおり特別代理人を選任して協議書を作成したほうがよいでしょう。

Q3. 未成年者が「相続放棄」をしたい場合はどうすればいいですか?

A3. 相続放棄も「法律行為」であり、未成年者が単独で行うことはできません。法定代理人が代理して家庭裁判所に申述します。ここで注意が必要なのが、やはり利益相反です。

- 利益相反にならないケース:親権者と未成年の子「全員」がそろって相続放棄をする場合。

- 利益相反になるケース:親権者は財産を相続し、未成年の子「だけ」が相続放棄(特に、子が借金を背負うことになる場合)をする場合。

後者の場合は、子の相続放棄のために特別代理人の選任が必要になります。相続放棄には「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期間制限があるので、特に注意が必要です。

Q4. 特別代理人には報酬を支払う必要がありますか?

A4. 親族などが就任する場合は、無報酬(ボランティア)で引き受けてくれることがほとんどです。司法書士や弁護士などの専門家が就任する場合は、所定の報酬が発生します。報酬額は事案の難易度によりますが、申立て時に報酬額について裁判所に上申することも可能です。

Q5. 未成年の子が2人います。1人の特別代理人が2人を代理できますか?

A5. できません。未成年者同士でも利害は対立する(兄の取り分が増えれば弟の取り分が減る)と考えられているためです。したがって、未成年者の人数分、それぞれ別の特別代理人を選任する必要があります。 例えば、子が2人なら2人の特別代理人、3人なら3人の特別代理人が必要です。

まとめ:未成年者の相続は、まず専門家への相談から

この記事では、未成年者が相続人に含まれる場合の遺産分割協議について、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 原則:未成年者は単独で遺産分割協議ができず、親権者のような法定代理人が必要。

- 利益相反:親権者と子が共に相続人になるなど、利益が相反する場合は、親権者は子を代理できない。

- 特別代理人:利益相反がある場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要がある。

- 重要ポイント:特別代理人選任の申立てでは、未成年者の「法定相続分」を確保した「遺産分割協議書(案)」の作成が最も重要。

- 注意点:手続きには1~3ヶ月程度の時間がかかる。

未成年者が関わる相続手続きは、通常のケースよりも格段に複雑で、専門的な知識と慎重な判断が求められます。手続きを放置してしまうと、不動産や預貯金などの相続財産が「塩漬け」状態になり、他の相続人にも多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。

ご自身での手続きに少しでも不安を感じたら、私たちのような相続の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。特別代理人の選任申立てのサポートから、遺産分割協議書の作成、その後の不動産の名義変更(相続登記)まで、ワンストップでサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す