「相続分の譲渡」とは、自分が持っている相続分の全部を、そっくりそのまま他の人に譲り渡すことです。

遺産分割協議から早期に離脱したい人にとっては有効な方法となりますので、ここでご説明していきます。

1.遺産分割協議と相続分の譲渡

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人の全員でどのように分けるのか協議をすることです。

この協議に一人でも参加していない相続人がいれば、協議自体が無効となってしまいますので、必ず「相続人の全員で」協議をし、合意をしなければなりません。

しかし、相続人の中には、「被相続人との関係性が薄くそもそも遺産分割協議に興味がない」と考える方もいらっしゃいます。

また、「ほとんどの相続人で合意はできているが、一部の相続人がもめてしまっている」という状況に陥ってしまう場合もあります。

このような時に、遺産分割協議から離脱する方法として「相続分の譲渡」は有効な方法になります。

2.遺産分割協議と相続分の譲渡の関係

相続分の譲渡とは、「自分の相続人としての地位」を、そっくりそのまま他の人に譲り渡すことです。譲渡の対価は、有償でも無償でもかまいません。また、相続人でない第三者へ譲渡することも可能となっています。

相続分の譲渡をした人は、「相続人としても地位」を譲り渡したことになりますから、遺産分割協議から離脱することができます。

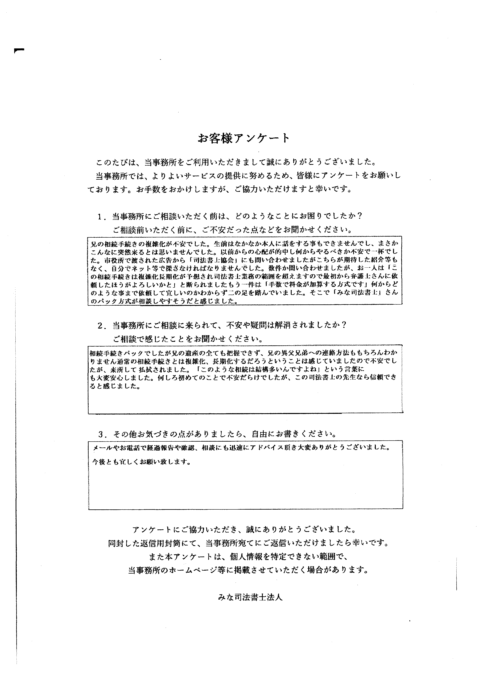

3.相続分の譲渡証明書の作成方法

相続分譲渡証明書の作成方法に特別な決まりはありません。

ポイントは、

- 被相続人は誰か

- 誰から誰への譲渡か

- 譲り渡す人の署名・実印の捺印

を必ず記入することです。これの例は、次のような書式になります。

|

相続分譲渡証明書 最後の本籍 静岡市〇〇区〇〇 私は、上記被相続人の相続につき、私の相続分の全部を、乙野次郎(住所:静岡市〇〇区〇〇)に金〇〇円(または無償)で譲渡します。 平成〇年〇月〇日 住所 静岡市〇〇区〇〇 |

4.相続分を第三者へ譲り渡す場合は

前述していますが、相続分の譲渡は、相続人以外の第三者にもすることができます。ただし、第三者へ譲渡する場合は、次のような点に注意してください。

- 他の相続人は1ヶ月以内に相続分の取戻権を行使できる

- まったく関係ない人へ相続分を譲渡してしまうと、遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性がある

民法第905条(相続分の取戻権)

共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

5.まとめ

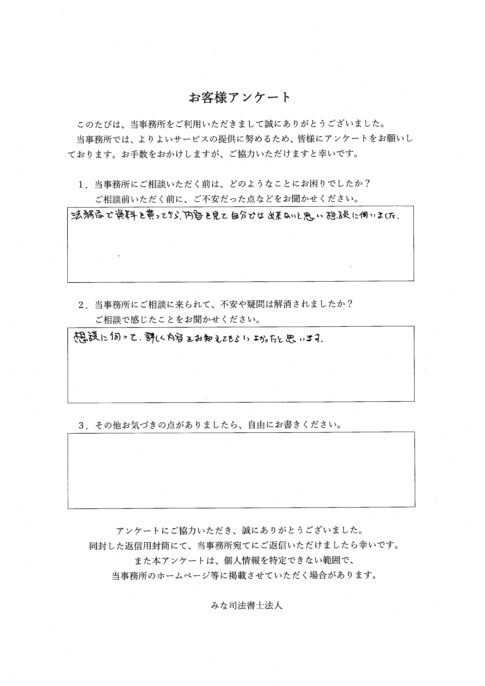

ここでは、相続分の譲渡についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。

遺産分割協議から早期に離脱したい人にとっては、相続分の譲渡は有効な方法になります。ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

コメントを残す