遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人の全員でどのように分けるのか協議をすること。

法律的にも、感情的にも、相続手続きの最重要となるポイントです。

遺産の内訳でもっとも多いケースは、①自宅不動産と、②預貯金という組み合わせです。このようなケースでは、どのようなことに注意をして遺産分割協議を進めていけばよいのか、ここでご説明していきます。

目次

1.遺産とは

遺産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点に所有していたすべての財産のことです。

たとえば、

- 現金

- 預貯金

- 不動産

- 株式

- 車

- 負債

などのすべての財産を、被相続人の「遺産」といいます。そして、この遺産を相続人がどのような割合で相続するのか決めるための協議を「遺産分割協議」といいます。

一般的な家庭では、相続する遺産が①現金・預貯金と、②自宅不動産というケースになることがほとんどです。それぞれ評価方法の異なる遺産があった場合、どのようなことに気をつけて遺産分割協議をしていけばよいのでしょうか。

2.遺産の分け方は自由

遺産の分け方について法律上の決まりはありません。相続人全員で合意ができれば、法定相続分を無視した遺産の分け方も可能となります。現実には、様々な事情を考慮して遺産分割協議が行われています。

民法906条(遺産の分割の基準)

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

しかし、全くの自由といっても、ある程度の基準がないと話し合いも進まないでしょう。遺産を分けるための目安として、各相続人の「法定相続分」を把握しておくことも大切です。

そこで、次のようなケースでどのような遺産分割協議案があるのか例示してみたいと思います。

★亡くなった人の遺産

|

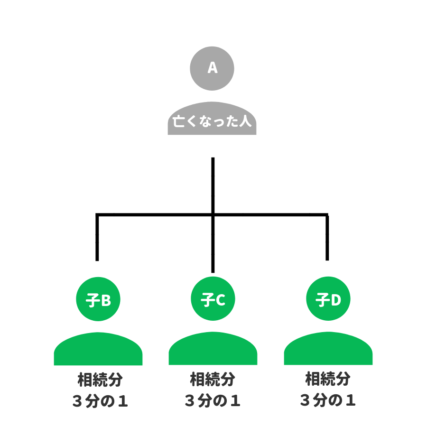

★相続人

|

ケース1.不動産をBが取得、預貯金はCDが取得、BはCDに対し代償金を支払う

遺産の合計を金銭で評価すると3,000万円ですので、一人あたりの法定相続分は1,000万円となります。

自宅不動産に住み続けたいBが不動産(2,000円)を相続し、1,000万円の預貯金は、CとD各500万円ずつで分けます。CとDの法定相続分に足りない金額(各500万円)は、Bが代償金として支払います。

この分割案のメリットは、公平な遺産分割ができること、デメリットは、代償金を支払うBの資力が問題となることです。

- 自宅不動産は、Bが取得する。

- 預貯金は、CとDが各2分の1ずつの割合で取得する。

- Bは、自宅不動産を取得したことの代償として、CとDに金500万円ずつ支払う。

ケース2.不動産をBが取得、預貯金はCDが取得

ケース1との違いは、Bが代償金を支払わないことです。たとえば、Bが自宅不動産でAと同居していた場合などは、そのままBが自宅不動産を取得することになるでしょう。

前述したとおり、代償金の支払いは、支払う人の資力が問題となります。不動産を相続するBにあえて代償金の支払いを要求せず、CとDは預貯金を取得することで協議をまとめるのも一つの方法といえます。

この分割案のメリットは、不動産を取得するBの資力が問題にならないこと、デメリットは、CとD取得分は、法定相続分に満たないことです。

- 自宅不動産は、Bが取得する。

- 預貯金は、CとDが各2分の1ずつの割合で取得する。

ケース3.不動産を売却換価し、法定相続分で分ける

Aの自宅不動産に住み続ける人がいない場合は、不動産を売却した後に得た金銭を法定相続分で分ける方法もあります。

売却して得た代金は、各相続人で等分します。

この方法のメリットは、公平な遺産分割が可能なこと。

デメリットは、不動産の売却までに時間がかかること。不動産に居住している人がいた場合は、この方法は選べないことです。

預貯金は、BC及びDが、各3分の1ずつの割合で取得する。

自宅不動産は売却換価し、売却して得た代金を、BC及びDが各3分の1ずつの割合で取得する。

ケース4.不動産を共有で取得、預貯金を等分する

不動産は、共有名義で相続することもできます。

この方法のメリットは、分割しにくい不動産をなんとかできること。

デメリットは、後に不動産を売却するときに共有者全員の合意が必要になること。共有者の1人が死亡してさらに相続していった場合、共有者がどんどん増えてしまうこと、などです。

預貯金は、BC及びDが、各3分の1ずつの割合で取得する。

自宅不動産は、BC及びDが各3分の1ずつの割合で取得する。

3.まとめ

ここでは、不動産と預貯金の遺産分割方法についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。

冒頭にも書きましたが、遺産分割協議は相続手続きの中でもっとも重要なポイントです。相続する遺産の種類によっては平等な分割をすることが難しく、つい感情的になってしまったり、法律的な論点も数多く含むためです。

相続手続きの中で、もっとも争いの起きやすいポイントともいえます。

もし、ご自身らで協議を行うことが難しい場合は、専門家を間に入れることも一つの方法でしょう。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。