あなたは、「孫が相続人になる場合がある」という話を聞いたことがありませんか?これは「代襲相続」という制度によるものです。

代襲相続とは、

- 相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合

- その相続人となるべき子に子供(被相続人からみれば孫)がいれば

- その子供(孫)が相続人となる

制度のことです。

相続人となるべき人をきちんと把握しておくために、ここでは代襲相続の制度をご説明していきます。

1.代襲相続とは

代襲相続の制度について、法律は次のように規定しています。主に太字にした部分に注目してください。

民法887条(子及びその代襲者の相続権)

1.被相続人の子は、相続人となる。

2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

ここには「被相続人(亡くなった人)の子が、相続の開始以前に死亡したとき、〜その者の子がこれを代襲して相続人となる」と書かれていますね。言葉だけだと分かりにくいので、具体例を見てみましょう。

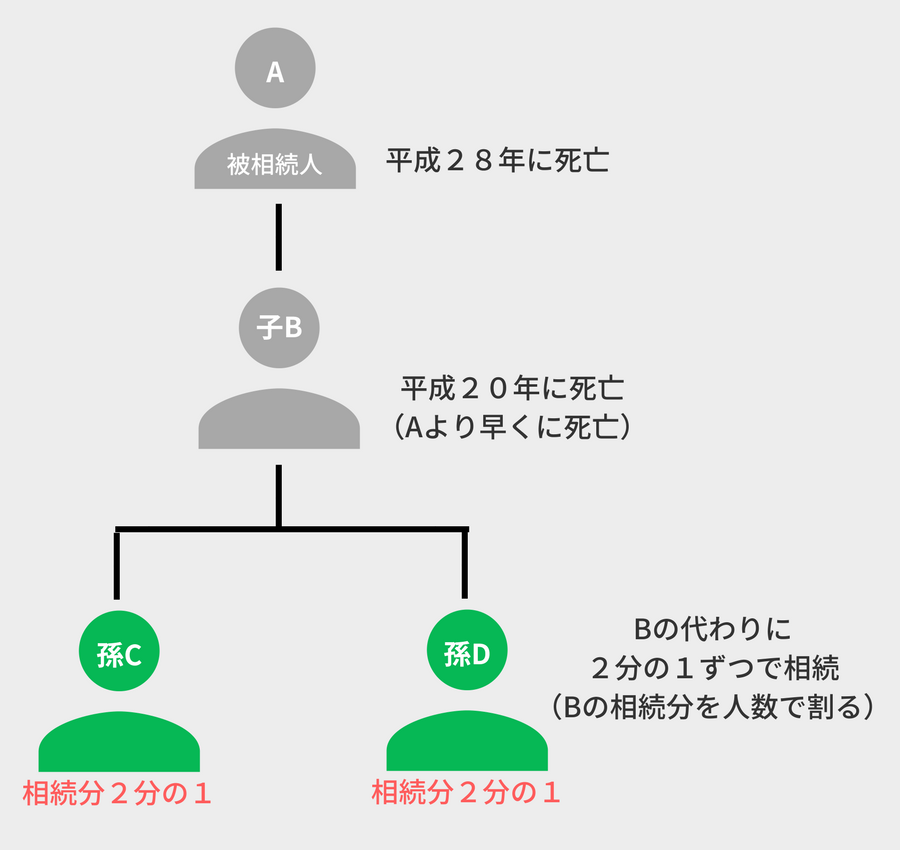

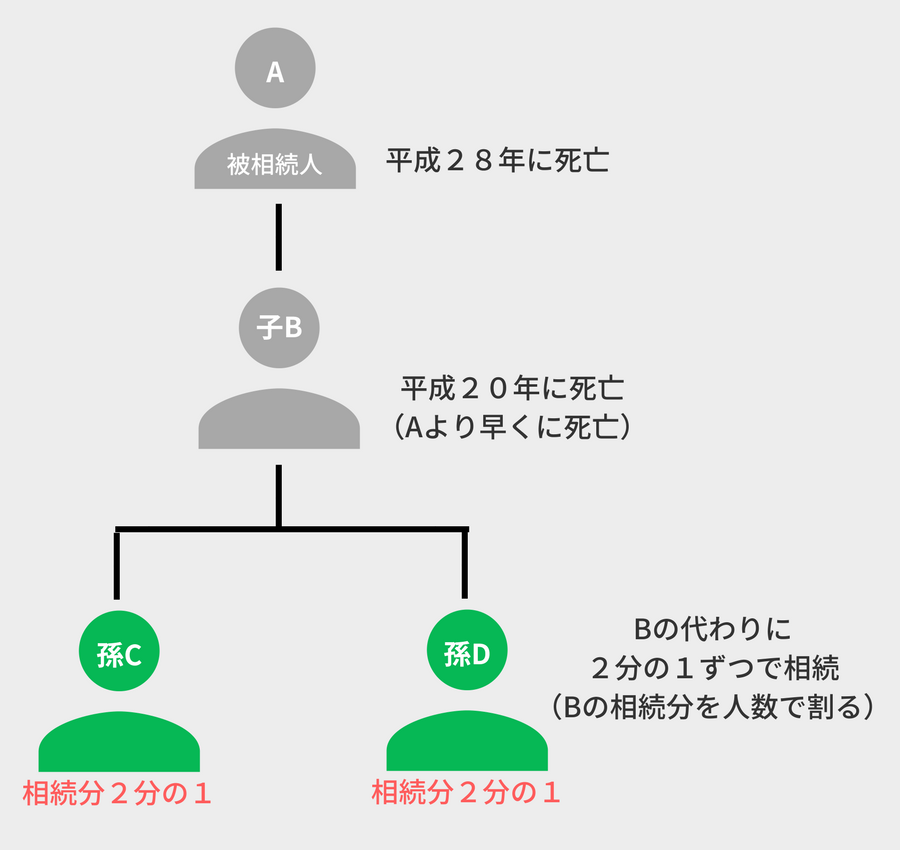

- 被相続人をA(平成28年に死亡)とします。

- Aの子BはAよりも先(平成20年)に亡くなっています。

- C・DはAの孫という事例です。

本来Aの相続人は子のBになるはずです。しかし、BはAよりも先に亡くなっています。こうなると、CとDが代襲してAの相続人となります。

代襲相続はA(被相続人)とB(相続人となるべき子)の亡くなる順番に注意してください。「Aが亡くなる前に、Bが亡くなっている」という死亡の順序で代襲相続は発生します。

「Aが亡くなった後に、Bが亡くなった」という場合には、Cは、Aを相続したBをさらに相続するだけです。このようなケースについては代襲相続とはいいません。

2.再代襲とは

再代襲とは、子及び孫が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、ひ孫が相続人となる制度のことです。代襲相続をさらに代襲相続するということですね。

民法887条(子及びその代襲者の相続権)

1.2.(略)

3.前項の規定(代襲相続)は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

ここには、「代襲者が、相続の開始以前に死亡〜その代襲相続権を失った場合について準用する」と書かれていますね。

これだとちょっと分かりにくいので言い換えると、「代襲者が相続の開始以前に死亡していた場合には、もう一度代襲相続の規定を使いますよ」ということです。つまり、代襲者の子が相続人となる=再代襲するという意味になります。

3.兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹の代襲相続についても確認していきます。

民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2.第887条第2項(子の代襲相続)の規定は、前項第二号の場合について準用する。

上記民法889条2項により、子の代襲相続の規定は兄弟姉妹が相続人となった場合に準用されていることが分かります。つまり、兄弟姉妹にも代襲相続の制度があるということです。

一方で、再代襲の規定(民法887条3項)は準用されていません。つまり、兄弟姉妹には再代襲の制度はないということです。

少し分かりにくいので、単純に「兄弟姉妹の代襲相続は1回だけ」と覚えておけばOKです。

4.配偶者の代襲相続

配偶者が代襲相続人となることはありません。代襲相続は、被相続人の直系卑属(子、孫のこと)のみがすると定められているからです。

5.養子縁組と代襲相続

被相続人と養子縁組をした子が代襲相続人となるかは、養子の子の出生時期によって結論が異なります。

- 養子の子が養子縁組前に生まれた場合→代襲相続できません

- 養子の子が養子縁組後に生まれた場合→代襲相続できます

このように、被相続人の子が養子だった場合は、縁組の日を確認するようにしましょう。

6.代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来の相続するはずだった相続人の相続分を引き継ぎます。

代襲相続人が複数人いる場合は、引き継いだ相続分を代襲相続人の人数で均等割りします。

この事例のように、Bの代襲相続人C、Dは本来のBの相続分1を人数で割り、それぞれ2分の1ずつの割合で相続することになります。

7.相続人の廃除、欠格と代襲相続の関係

代襲相続の開始原因は、相続人となるべき子の死亡だけに限られません。相続人が廃除や欠格事由に該当する場合にも、代襲相続をすることができます。

これについても前掲した条文に定められています。

民法887条(子及びその代襲者の相続権)

1.(略)

2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3.(略)

詳しくはこちら↓で解説しています。

詳しくはこちら↓で解説しています。

8.相続放棄と代襲相続

相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。代襲相続の制度は、相続人となるべき子の死亡、廃除、欠格のみに限定されています。

たまに孫に相続させたいから相続放棄をしようと考える方もいるようですが、意味はありませんのでご注意ください。

9.代襲相続まとめ

代襲相続の制度について次の5点にまとめておきます。

- 代襲相続とは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときに、その者の子(孫)が死亡した子を代襲して相続人となる制度のこと

- 再代襲相続とは、子及び孫が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、ひ孫が相続人となる制度のこと

- 兄弟姉妹にも代襲相続の制度がある。ただし、再代襲の規定は準用されていない

- 相続人が廃除や欠格事由に該当する場合にも、代襲相続をすることができる

- 相続放棄をした場合には代襲相続は発生しない。代襲相続の制度は、相続人となるべき子の死亡、廃除、欠格のみに限定されている

ここでは代襲相続について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

相続人となるべき人をきちんと把握して、相続手続きを円滑に進めていきましょう。

コメントを残す