「相続」という言葉は、一般的な言葉として世間に定着しています。しかし、その種類や効力について、正確にお答えできる方は少ないのではないでしょうか。

相続は一生の内に何度も経験するものではありません。しかし、誰にでも起こりうるものです。相続という制度がどんなものなのか把握していないと、思わぬ不利益を受けてしまうこともありえます。

そこで、ここでは、はじめて相続手続きを進めていく方向けに、3種類の相続の方法を簡単に解説していきます。

これから相続手続きを進める方にとって役に立つ内容になっていますので、ぜひ読み進めてみてください。

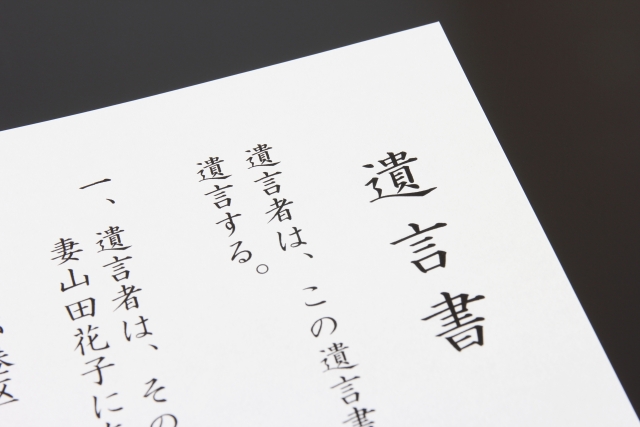

1.相続の開始

まずは、相続が「いつから」はじまるのかを確認しておきましょう。

民法882条(相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

相続は人の死亡によって開始します。死亡によって開始するということは、生前に相続をすることはないということです(生前には贈与や遺言を残すことができます)。

亡くなった人を「被相続人」、相続する人を「相続人」と呼びます。

そして、相続には、

- 単純承認

- 限定承認

- 相続放棄

といった3種類の方法があります。どれを選択するのかは相続人が自由に(ただし、期間や申述方法に一定の制約があります)決定することができます。

2.3種類の相続の方法

3種類ある相続方法の違いを確認していきます。

2−1.単純承認

まずは、「単純承認」を確認します。一般的にいわれている「相続をする」とは、この単純承認のことです。

民法896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第920条(単純承認の効力)

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

ここには「相続人は、一切の権利義務を承継する」と書かれていますね。この「一切の権利義務」とは、プラスの財産(預貯金)とマイナスの財産(借金)を合算した財産のことをいいます。

そして、単純承認をすると、「無限に被相続人の権利義務を承継する」ことになります。この言葉がわかりにくければ、「被相続人の財産をそっくりそのまま引き継ぐ」と覚えておけばよいでしょう。

単純承認は、原則として「被相続人の財産をそっくりそのまま引き継ぐ」ものですが、次の例のように一部相続されない財産もあります。

2−1−1.単純承認で相続される財産の例

相続される財産には次のようなものがあります。

- プラスの財産の例

- 預貯金、株式、不動産、損害賠償請求権、など

- マイナスの財産の例

- 借金、保証人の責任、など

単純承認は、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまうことに注意しましょう。相続した借金は相続人自身の借金となり、引き続き支払っていかなければなりません。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、後述する相続放棄を検討する必要があるでしょう。

2−1−2.単純承認で相続されない財産の例

これら相続される財産の一方で、相続されない財産もあります。具体例は、次のようなものになります。

- 一身専属権とよばれるもの(その「人」のためだけに与えられた権利や義務、地位や資格などのこと)

- 会社の役員の地位・国家資格・生活保護給付の受給権者の地位・公営住宅の使用権、など

- 祭祀財産とよばれるもの(お墓などの先祖を弔うために使用するもの)

- 墓地・墓石・仏壇・祭具・系譜、など

一身専属権や祭祀財産について、詳しくはこちら↓の記事をご確認ください。

また、相続人が一定の行動をとった(またはとらなかった)場合に、単純承認をしたものとみなす「法定単純承認」とよばれる制度もあります。

法定単純承認については、こちら↓の記事をご確認ください。

2−2.相続放棄

前述していますが、単純承認はマイナスの財産も引き継いでしまいますから、被相続人が多額の借金をしていればそれも引き継ぐことになります。そして、相続した借金は相続人自身の借金となり、引き続き支払っていかなければなりません。

このようなことを防ぐために、相続人は相続を放棄をすることができます。

民法939条(相続放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄とは「初めから相続人とならなかったものとみなす」ことで、すべての財産の引き継ぎを放棄する手続きのことです。すべての財産の引き継ぎを放棄しますので、被相続人に借金があっても引き継いで支払う必要は無くなります。

相続放棄は、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も放棄することに注意してください。多少の借金があってもプラスの財産の方が多ければ、そのまま相続してしまったほうがよい場合もあるでしょう。

また、住宅ローンには保険が適用され無くなる(0になる)こともあります。住宅ローンを組んだ金融機関に確認しておきましょう。

住宅ローンと相続について、詳しくはこちら↓の記事をご確認ください。

なお、相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があることも覚えておきましょう。

2−3.限定承認

最後に「限定承認」とよばれるものを見ていきます。

民法922条(限定承認)

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

ここには「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」と書かれていますね。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払っていく相続の方法という意味です。

限定承認は、被相続人のマイナスの財産がどの程度あるのか不明な場合に有効な方法となります。

裁判所を通じて、債権者(被相続人にお金を貸した人)へ広告を出す手続きなどを経ることで、被相続人のマイナスの財産を見つけていきます。

見つかったマイナスの財産をプラスの財産で支払った後、残った財産を相続人が引き継ぐことになります。

限定承認の注意点としては、かなりの期間がかかること、相続人の全員で家庭裁判所へ申述する必要があること、などが挙げられます。

3.相続の方法と効力まとめ

相続の方法と効力について次の4点にまとめておきます。

- 相続には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄といった3種類の方法がある

- 単純承認とは、被相続人(亡くなった人)のすべての財産、権利、義務を相続人が引き継ぐことをいう

- 相続放棄とは、被相続人の財産、権利、義務のすべてを放棄することをいう

- 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払っていくことをいう

以上、相続の方法と効力について簡単に見てきました。被相続人の財産の多寡や相続人の事情に応じて、適切な方法を選択することが大切といえるでしょう。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

コメントを残す