土地や家などの不動産を相続した場合には、「相続登記」をする必要があります。相続登記とは、不動産の相続による名義変更(所有権の移転)のこと。

不動産を誰の名義にするのかは、通常、遺産分割協議で決定しますが、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していた場合には、遺言の内容に沿って不動産の名義変更をする必要があります。

遺言がある場合の相続登記は、通常の相続登記とは異なるいくつかのポイントがありますので、ここでご説明していきます。

なお、相続登記の基本的な知識については、こちら↓で解説しています。

目次

1.遺言とは

相続は人の死亡によって開始します。そして、残された財産を、①誰に、②どのように分けるのかの一つの目安として、法律は相続人の範囲と法定相続分というものを定めています。

通常多くの場合は、この法律を目安に遺産分割協議を進めていくことになりますが、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していた場合には、法律の定めた法定相続の規定よりも遺言の内容が優先します。

これは、自分の財産の最後の処分方法は、その人の意思を最大限に尊重すべきと考えられているからです。

2.遺言がある場合の相続登記

被相続人の残した遺言がある場合は、通常の相続登記と添付書類が異なります。主な違いは下記の4点。

- 遺言がある場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要がなく、被相続人の死亡の記載のあるものだけでよい

- 遺言がある場合は、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要がなく、不動産を取得する人だけの戸籍謄本があればよい

- 遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要がない

- 遺言がある場合は、印鑑証明書を添付する必要がない

添付書類を次の表で確認してみましょう。

| 通常の相続登記 | 遺言がある場合の相続登記 |

| 被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |

| 被相続人の住民票の除票 | 同左 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 不動産を取得する人の戸籍謄本 |

| 不動産を取得する人の住民票 | 同左 |

| 遺産分割協議書 | 遺言書 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 印鑑証明書は不要 |

| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 同左 |

3.遺言の種類と裁判所による検認の必要性

遺言の種類として実際に広く使われているのは、①自筆証書遺言、②公正証書遺言の2種類です。どちらも正確に作成されていれば、効力的な違いはありません。相続登記をする際に、裁判所による「検認」という手続きを必要とするかに違いがでます。

3−1.自筆証書遺言

被相続人が自分で作成する遺言のことです。自筆証書遺言で相続登記をするためには、家庭裁判所で検認という手続きを経なければなりません。

自筆証書遺言について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

3−2.公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言のことです。公正証書遺言は、検認の手続きを経ずに登記をすることができます。

公正証書遺言について、詳しくはこちら↓をご覧ください。

補足:裁判所による検認とは

検認については、次の法律に規定されています。

民法1004条(遺言書の検認)

1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

検認の主な目的は、①遺言が被相続人の手によって書かれたものと確認し、遺言書の偽造・変造を防止すること、②検認の日における遺言書の内容を明確にすること、の2点とされています。

なお、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。あくまでも、遺言の偽造・変造を防ぐ目的でされるものです。

裁判所に検認を請求すると、全相続人に対して通知が送られます。裁判所は、相続人立ち合いのもとで遺言書を開封し、その内容を確認します。

前述していますが、公正証書遺言に検認は不要。公正証書遺言は公証人が作成し、公証人役場で原本を保存してくれていますので、偽造・変造のおそれがなく、内容も明確になっているから検認をする必要がないということですね。

4.相続人以外の第三者へ不動産を譲る旨の遺言を残している場合

遺言で、相続人以外の第三者へ財産を譲ることもできます。これを法律の用語で「遺贈」と言います。

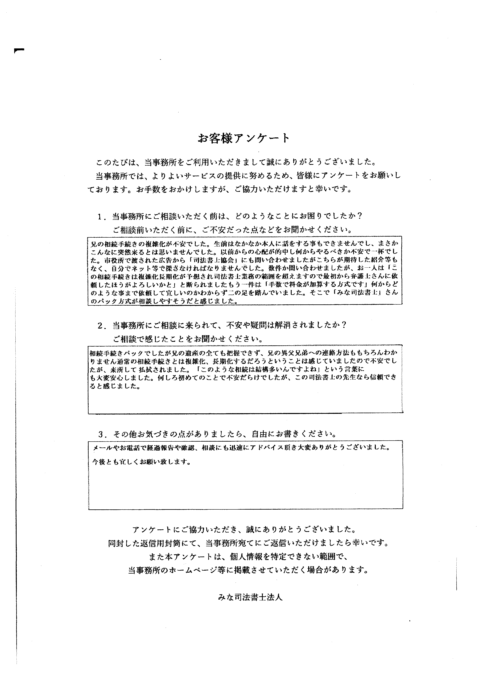

このような遺言は、遺言執行者として専門家が選任されていることがほとんだと思いますので、その専門家に連絡をとって手続きを進めていけばよいでしょう。

もし、遺言執行者が選任されていなければ、司法書士などの専門家へご相談することをおすすめします。このような遺言は、手続きが複雑になりやすいからです。

5.相続手続きをスムーズに進めるために遺言はおすすめ

ここまで見てきたとおり、遺言があると相続登記の手続きがスムーズに進みます。中でも一番のメリットは、遺産分割協議の省略です。遺産分割協議は、相続手続きがもっともこじれやすいポイントですので、ここを省略できるのは大きなメリットといえるでしょう。

遺言の種類でおすすめなのは、検認手続きも省略できる公正証書遺言です。公証人に作成してもらうので、確実かつ安全に遺言を残すことができます。

相続登記のほかに、預貯金や有価証券の相続においても、遺言があると手続きはスムーズに進みます。

6.遺言と相続登記まとめ

遺言と相続登記についてのポイントは次の7点です。

- 遺言がある場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要がなく、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本だけでよい

- 遺言がある場合は、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要がなく、不動産を取得する人だけの戸籍謄本があればよい

- 遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要がない

- 遺言がある場合は、印鑑証明書を添付する必要がない

- 公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認という手続きが必要

- 遺言の一番のメリットは、遺産分割協議の省略

- 遺言の種類でおすすめなのは、検認手続きも省略できる公正証書遺言

ここでは、遺言と相続登記について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

遺言は、相続手続きをスムーズに進めるために、とても有効なものです。特定の相続人に残しておきたい財産がある方は、(たとえば実家は同居の長男に相続させたいなど)遺言を残すことを考えてみてはどうでしょうか。

コメントを残す